Blog

Kennen Sie das Gefühl? Sie und Ihr Team arbeiten den ganzen Tag nach bestem Wissen und Gewissen. Trotzdem bleibt der Erfolg aus. Im Gegenteil: Der Druck steigt, die Fehler häufen sich und es fühlt sich an, als müssten alle immer mehr kämpfen. Und nach einer Panne hören Sie Sätze wie: „Dafür war ich nicht verantwortlich.“ „Das wurde mir nicht gesagt.“ „Das habe ich nicht gewusst.“ „Das ist nicht meine Aufgabe.“ „Ich dachte, das macht ein anderer.“ Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, sind Sie nicht allein. Viele Unternehmen stehen genau vor diesem Problem, und es liegt selten bei den Menschen. Diese Aussagen sind keine Ausreden, sondern Warnsignale. Sie zeigen nicht, dass Ihre Mitarbeitenden nicht wollen oder nicht können. Sie zeigen, dass die Organisation nicht klar genug ist. Die Folgen: Aufgaben bleiben liegen Fehler wiederholen sich Verantwortung wird weitergereicht Motivation sinkt Die Ursache liegt nicht im Einsatz der Mitarbeitenden, sondern im System, in dem sie arbeiten. Erst die Axt schärfen, dann arbeiten - Abraham Lincoln brachte es treffend auf den Punkt: „Gebt mir sechs Stunden, einen Baum zu fällen, und ich werde die ersten vier mit dem Schärfen der Axt verbringen.“ Viele Unternehmen machen genau das Gegenteil: Sie arbeiten immer schneller und härter – ohne die Grundlagen zu klären. Doch nachhaltige Verbesserungen entstehen nur, wenn man sich Zeit nimmt für: klare Strukturen saubere Prozesse eindeutige Verantwortungen Die Lösung: Klarheit schaffen. In unsere langjährigen Arbeit haben sich folgende Lösungswege als sinnvoll herausgestellt, bei denen der Fokus auf Ordnung, Klarheit und Struktur liegt, und das praxisnah und verständlich. 1. Klare Verantwortlichkeiten : Wer ist wofür verantwortlich? Wer entscheidet? Wer führt aus? 2. Abgegrenzte Aufgaben Keine Überschneidungen, kein „Das macht doch ein anderer“. Jede Aufgabe hat einen klaren Platz. 3. Einfache und transparente Prozesse Abläufe werden so gestaltet, dass sie: verständlich sind im Arbeitsalltag funktionieren Fehler reduzieren 4. Struktur statt Dauerstress Mit klaren Regeln und Abläufen sinkt der tägliche Kampf. Die Mitarbeitenden gewinnen Sicherheit und Führungskräfte wieder Zeit für das Wesentliche. Fazit Wenn sich Arbeit trotz großem Einsatz nicht verbessert, ist das kein Zufall. Es ist ein Zeichen dafür, dass Struktur fehlt. Mit einer klaren Organisation, eindeutigen Verantwortungen und einfachen Prozessen schaffen Sie die Grundlage dafür, dass harte Arbeit wieder Wirkung zeigt und Ihr Unternehmen nachhaltig erfolgreicher wird

Resilienz klingt oft groß. Fast abstrakt. Ein Wort aus Studien, Modellen und Führungskräftetrainings. Und doch zeigt sie sich in ganz kleinen Momenten. Wenn jemand innehält, statt sofort zu reagieren. Wenn Klarheit zurückkehrt, wo vorher nur Druck war. Wenn Menschen wieder spüren: Ich kann etwas gestalten – selbst jetzt. In den vergangenen Monaten durfte ich viele Menschen auf genau diesem Weg begleiten. Unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Formate – und doch ein gemeinsamer Kern: Alle kamen mit dem Wunsch, wieder mehr innere Stabilität zu erleben, ohne sich selbst noch weiter zu optimieren. Was passiert, wenn Resilienz nicht erklärt, sondern erlebbar wird In kurzen Workshops und Vorträgen zeigte sich immer wieder ein spannendes Phänomen: Schon nach wenigen Minuten veränderte sich die Atmosphäre. Menschen lehnten sich zurück. Atmung wurde ruhiger. Gedanken sortierten sich. Nicht, weil alles plötzlich leicht war, sondern weil Zusammenhänge sichtbar wurden. Viele Teilnehmende beschrieben es später so: „Ich habe verstanden, warum ich reagiere, wie ich reagiere und dass das nichts mit Schwäche zu tun hat.“ Gerade die kompakten Impulsformate wirkten oft wie ein inneres Aufräumen. Kein Tiefgang-Marathon, sondern ein klarer Perspektivwechsel, der unmittelbar Wirkung zeigte. Ein Teilnehmer formulierte es treffend: „Ich bin mit einer Idee gekommen – und mit einem ersten echten Handlungsschritt gegangen.“ Manchmal reicht genau das: ein präziser Impuls zur richtigen Zeit. Wenn Aha-Momente Raum bekommen In längeren Workshopformaten zeigte sich etwas anderes – etwas Tieferes. Sobald Menschen Zeit hatten, sich selbst zu beobachten, Muster zu erkennen und Erfahrungen einzuordnen, entstanden echte Aha-Momente. Nicht laut. Nicht spektakulär. Aber nachhaltig. Viele erkannten zum ersten Mal: welche inneren Antreiber sie dauerhaft unter Druck setzen wo Stress nicht von außen, sondern aus alten Strategien entsteht welche Ressourcen längst da sind, aber kaum genutzt werden Besonders kraftvoll war dabei die visuelle Arbeit mit einer persönlichen Resilienz-Landkarte. Ein Satz, der mehrmals fiel: „Jetzt sehe ich mich selbst klarer – und weiß, wo ich ansetzen kann.“ Resilienz wurde greifbar. Individuell. Und vor allem alltagstauglich. Warum nachhaltige Resilienz Zeit braucht In mehrmoduligen Trainings zeigte sich etwas Entscheidendes: Resilienz entsteht nicht durch Erkenntnis allein, sondern durch Integration. Zwischen den Modulen passierte oft die eigentliche Veränderung: neue Routinen wurden ausprobiert Grenzen bewusster gesetzt Kommunikation klarer gestaltet Energiequellen gezielt genutzt Viele Teilnehmende berichteten, dass sie erstmals ein inneres Orientierungssystem entwickelten, das sie im Alltag wirklich nutzten. Ein Teilnehmer sagte am Ende: „Ich habe jetzt keinen Werkzeugkoffer mehr, sondern einen inneren Kompass.“ Genau darum geht es: nicht ständig reagieren zu müssen, sondern sich selbst führen zu können. Wenn persönliche Themen Raum brauchen Manche Themen lassen sich nicht in Gruppen klären. Im 1:1-Coaching zeigte sich oft, wie wohltuend es ist, einen geschützten Raum zu haben – ohne Vergleich, ohne Rollen, ohne Erwartungen. Hier ging es um: berufliche Überforderung private Umbrüche innere Konflikte Entscheidungsfindung in unsicheren Zeiten Resilienz bedeutete in diesen Prozessen vor allem eines: wieder in Beziehung mit sich selbst zu kommen. Nicht stärker werden. Nicht mehr leisten. Sondern klarer spüren. Viele Klient:innen beschrieben am Ende: „Ich fühle mich nicht mehr ausgeliefert – ich habe wieder Boden unter den Füßen.“ Was all diese Formate gemeinsam haben Ob Kurzimpuls, Workshop, Trainingsreihe oder Einzelcoaching – das Ziel war nie, Menschen zu verändern. Sondern sie an ihre eigene innere Stabilität zu erinnern. Resilienz entsteht nicht durch noch mehr Wissen. Sondern durch Verbindung: mit den eigenen Ressourcen mit realistischen Handlungsmöglichkeiten mit dem Vertrauen, auch schwierige Phasen gestalten zu können Oder wie es eine Teilnehmerin formulierte: „Ich bin nicht stressfreier geworden, aber ich gehe anders mit mir um. Und das verändert alles.“ Resilienz ist kein Zustand. Sie ist eine Beziehung. Eine Beziehung zu sich selbst. Sie wächst durch Aufmerksamkeit. Durch Reflexion. Durch kleine, bewusste Schritte. Und manchmal beginnt sie einfach damit, sich die Zeit zu nehmen, hinzuschauen. Nicht, um perfekt zu werden, sondern um handlungsfähig zu bleiben, wenn das Leben laut wird. Für alle, die Resilienz nicht nur lesen, sondern im Alltag verankern möchten, habe ich eine kleine Resilienz-Mini-Landkarte erstellt. Zum kostenfreien Download

Am Anfang steht häufig eine begrenzte Perspektive. Nicht im Sinne von Unfähigkeit, sondern als Resultat von Erfahrungen, Prägungen, Erwartungen und inneren Überzeugungen. Das Leben „passiert einfach“. Entscheidungen werden getroffen, ohne dass alle Alternativen bewusst zugänglich sind. Viele Menschen funktionieren in dieser Phase sehr gut – bis etwas nicht mehr passt. Dann kommt oft ein Impuls, der etwas in Bewegung bringt. Das kann ein Gespräch sein, ein Buch, ein Coaching, ein Konflikt oder ein beruflicher Umbruch. Etwas irritiert das bisherige Selbstverständnis. Die alte Perspektive reicht nicht mehr aus, aber eine neue ist noch nicht greifbar. Diese Zwischenphase wird häufig unterschätzt – oder vorschnell übergangen. Warum Entwicklung Zeit und Raum braucht Zwischen Impuls und Veränderung liegt eine Phase der Integration und inneren Neuorientierung. Sie ist selten sichtbar. Und sie fühlt sich oft unangenehm an. In dieser Phase entstehen Fragen, Zweifel, Unsicherheit. Alte Sicherheiten greifen nicht mehr, neue Haltungen sind noch nicht stabil. Viele möchten diesen Zustand schnell verlassen – zurück zur Klarheit, zur Handlungsfähigkeit. Doch genau hier geschieht Entwicklung. Nicht durch Aktion, sondern durch innere Verarbeitung. In Organisationen wird diese Phase oft missverstanden: als Widerstand, als Unentschlossenheit oder mangelnde Motivation. Tatsächlich handelt es sich häufig um einen notwendigen Reifungsprozess. Handlungsfähigkeit ist ein Ergebnis – kein Startpunkt Erst nach dieser Integrationsphase entsteht neue Handlungsfähigkeit. Nicht als bloße Umsetzung, sondern als stimmige Bewegung aus Klarheit, Selbstwirksamkeit und innerer Ausrichtung. Menschen handeln dann nicht mehr aus Anpassung oder Druck, sondern aus Verständnis. Entscheidungen sind tragfähiger, Konflikte werden bewusster geführt, Verantwortung wird anders übernommen. Wichtig dabei: Diese Entwicklung geschieht nicht gleichzeitig in allen Lebensbereichen. Jemand kann beruflich klar und wirksam sein – und privat noch mitten im Prozess. Oder umgekehrt. Multidimensionalität bedeutet: Entwicklung ist kein Gesamtzustand, sondern ein Mosaik unterschiedlicher Reifegrade. Was das für Führung und Zusammenarbeit bedeutet Für Führungskräfte und Organisationen ist dieses Verständnis entscheidend. Wer Entwicklung linear denkt, erwartet Gleichschritt. Wer Entwicklung multidimensional versteht, erkennt Unterschiedlichkeit. Das hat konkrete Auswirkungen: auf den Umgang mit Veränderung auf die Bewertung von Verhalten auf den Raum, der Menschen zugestanden wird auf die Art, wie Verantwortung verteilt wird Führung wird dann weniger zur Steuerung – und mehr zur Gestaltung von Entwicklungsräumen. Das bedeutet nicht, Anforderungen zu senken. Es bedeutet, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen – ohne sie festzuschreiben. Entwicklung braucht Orientierung, nicht Beschleunigung Persönliche Entwicklung lässt sich nicht erzwingen. Aber sie lässt sich ermöglichen. Durch Klarheit. Durch bewusste Impulse. Durch Räume, in denen Integration stattfinden darf. Gerade in Zeiten von Veränderung und Unsicherheit ist das keine Nebensache, sondern eine zentrale Führungsaufgabe. Denn nachhaltige Wirksamkeit entsteht nicht dort, wo Menschen schneller werden – sondern dort, wo sie innerlich anschlussfähig sind. Mein persönliches Fazit: Persönliche Entwicklung ist multidimensional. Nicht geradlinig. Nicht gleichmäßig. Nicht planbar im klassischen Sinn. Und genau deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen: bei uns selbst – und bei den Menschen, mit denen wir arbeiten. Denn wer Entwicklung in ihrer Vielschichtigkeit versteht, führt bewusster, arbeitet klarer und gestaltet Veränderung menschlicher.

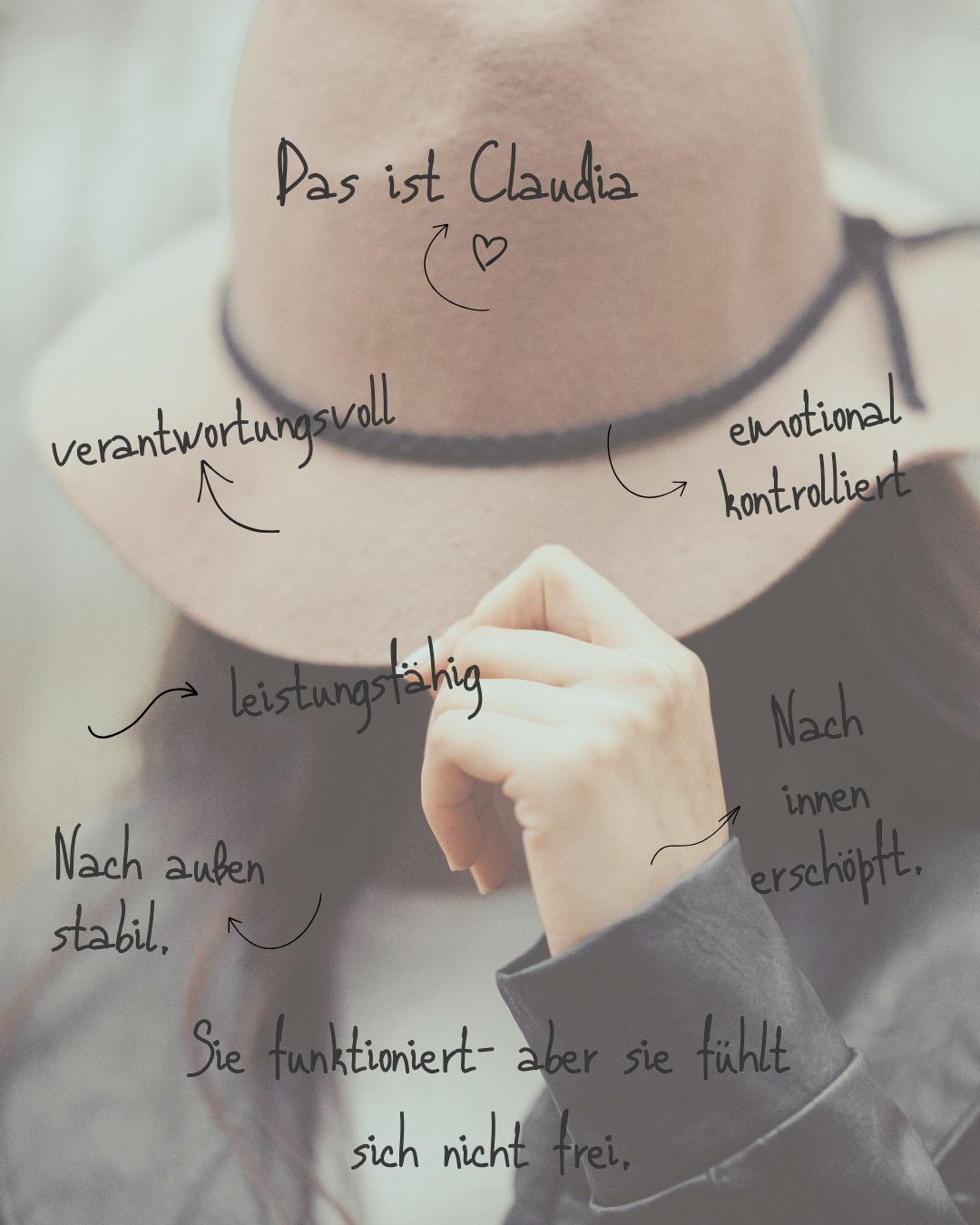

Claudia hatte kein akutes Problem. Sie war leistungsfähig, zuverlässig, reflektiert. Ihr Leben lief. Ihr Job auch. Genau deshalb hätte sie sich selbst nie als typische Klientin für Coaching beschrieben. Persönlichkeitsentwicklung verband sie lange mit Krisen, mit Schwäche oder mit dem Gefühl, nicht genug zu sein. Was sie nicht gesehen hat: Sie lebte seit Jahren mit angezogener Handbremse.

Der Selbst-Kompass ist ein Set aus 19 Karten, das dich dabei unterstützt, wieder in Kontakt mit dir selbst zu kommen. Nicht durch Selbstoptimierung, sondern durch bewusste Wahrnehmung, ehrliche Fragen und innere Klärung. 19 Karten für innere Klarheit, Selbstführung und eine bewusstere Lebensgestaltung. Jede Karte greift ein zentrales Selbstthema auf, von Selbstannahme und Selbstwert bis hin zu Selbstfürsorge und innerer Führung. Die Fragen laden dich ein, innezuhalten, nach innen zu lauschen und alte Muster zu erkennen. Der Selbst-Kompass eignet sich für Zeiten, in denen du dich orientierungslos fühlst, vor Entscheidungen stehst oder spürst, dass sich etwas in deinem Leben neu ausrichten möchte. Was dich erwartet: 19 sorgfältig formulierte Karten mit je drei Reflexionsfragen mit Anleitung 19 Karten als druckbares Booklet mit Anleitung & Informationen Ein ruhiger, klarer Ansatz ohne Leistungsdruck Der Selbst-Kompass ist kein Test und kein Schnellkonzept. Er ist ein Begleiter für bewusste Selbstentwicklung und innere Klarheit. Jetzt den Selbst-Kompass als Booklet und als Karten-Set downloaden: Dein Einstieg in bewusste Selbstführung. Wo? In unserem Etsy-Shop für 4,76 €. Ein Klick und fertig.

Im beruflichen Alltag begegnen uns täglich Situationen, die neue Reaktionen erfordern – ein kurzer Kommentar, eine Mail ohne Gruß oder ein Blick, den wir interpretieren. Objektiv passiert wenig, innerlich kann es trotzdem hochkochen. Oft reagieren wir automatisch – nicht aus dem Jetzt, sondern aus Erfahrung. Das liegt daran, dass unser Nervensystem schneller ist als unser Verstand. Zwischen Reiz und Reaktion liegt jedoch ein entscheidender Raum, den wir bewusst nutzen können. Drei Schritte, um diesen Raum aktiv zu nutzen: Erkennen: Welcher innere Anteil übernimmt gerade das Steuer und warum? Benennen: Was brauche ich, um handlungsfähig zu bleiben? Handeln : Kleine, angemessene Reaktionen – nicht perfekt, aber stimmig. Wer versteht, aus welchem „Ich“ er handelt, gewinnt Entscheidungsspielraum, innere Ruhe und Klarheit. Präsenz ersetzt Anpassung und erhöht die Wirkung im Team und bei Kund:innen. Praktischer Tipp für den Arbeitsalltag: Reagierst du emotional auf eine Situation, ändere nicht sofort dein Verhalten. Atme bewusst, trinke ein Glas Wasser oder sage: „Ich komme darauf zurück.“ Schon diese kurze Pause verhindert automatische Reaktionen und stärkt das bewusste Handeln. Kurzer Selbstcheck: Wer spricht gerade in mir – altes Muster oder Jetzt-Ich? Was brauche ich, um klar und handlungsfähig zu bleiben? Wie würde mein Jetzt-Ich reagieren – nachfragen, einordnen, stoppen oder bewusst handeln? So verwandelt sich der Arbeitsplatz von einem Ort alter Muster zu einem Raum, in dem Klarheit, Präsenz und echte Wirkung entstehen.

Ich habe in den letzten zwanzig Jahren viele Methoden kennengelernt und angewandt. Ich habe gelernt, wie wir denken, fühlen, handeln – und wie wir all das verändern können. Aber manchmal kommt man an einen Punkt, an dem man weiß: Ich habe verstanden, warum etwas so ist und doch ändert sich nichts. Genau dort setzt THE HEALING KEY® (THK) an. Und genau deshalb hat mich diese Methode so tief berührt. Wenn Verstehen nicht mehr reicht Ich bin Coachin. Ich kenne innere Prozesse, Glaubenssätze, Persönlichkeitsarbeit. Und trotzdem gab es in meinem eigenen Leben Themen, die sich – trotz vieler Erkenntnisse – nicht wirklich bewegt haben. Verhaltensmuster, emotionale Reaktionen, Gedanken, die wie ein Echo blieben. In meiner Ausbildung zur THK-Coachin durfte ich erfahren, dass Veränderung manchmal nicht im Denken beginnt, sondern auf einer energetischen und emotionalen Ebene, die tiefer wirkt als Worte es können. Ich war überrascht, wie schnell sich Dinge gelöst haben, die ich lange mit mir getragen hatte – ohne Drama, ohne Anstrengung, einfach in Bewusstheit. Seitdem hat sich mein Leben verändert – nicht laut, sondern spürbar von innen heraus. Ich bin klarer, freier, ruhiger und vor allem: verbunden. Verbunden mit mir! Was THE HEALING KEY® so besonders macht THE HEALING KEY® arbeitet mit der Verbindung von Coaching, Bewusstheit und Energiearbeit. Es geht nicht darum, Probleme zu „beseitigen“, sondern darum, unbewusste Blockaden und alte Glaubenssätze an der Wurzel zu transformieren. Viele Klient:innen beschreiben das Gefühl danach so: „Irgendwas ist weg – und plötzlich ist da Frieden und Ruhe.“ Warum ich diese Methode liebe Ich bin überzeugt von THK, weil ich es selbst erlebt habe und weil ich es bei anderen sehe. Menschen, die sich über Jahre im Kreis gedreht haben, kommen wieder in Bewegung. Innere Themen, die schwer und fest schienen, lösen sich – sanft, nachhaltig, spürbar. Für mich ist THK keine Zaubermethode. Es ist eine Einladung, wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen mit dem, was unter der Oberfläche wirkt, und mit der eigenen Lebenskraft. Ich liebe, dass es so still wirken kann und trotzdem so tief. Wie du mit mir arbeiten kannst Ich arbeite mit THE HEALING KEY® als Teil Angebotes, sowohl in Präsenz als auch online. Jede Session dauert ca. eine Stunde. Eine THK-Session reicht aus, um eine spürbare und nachhaltige Veränderung in Gang zu bringen. Manchmal ist es der Beginn einer neuen inneren Reise. Wenn du spürst, dass du an einem Punkt stehst, an dem du dir mehr Leichtigkeit, Klarheit oder Frieden wünschst – dann ist eine THK dein Schlüssel. Hier erfährst du mehr über die Methode und das Angebotspaket! 💬 THE HEALING KEY® in drei Worten: Bewusst. Löst. Befreit. Ich freue mich über deine Kontaktaufnahme . Bis dahin Angela - Maria Meyer

Es gibt Phasen im Leben, in denen alles in Bewegung gerät. Im Außen scheint nichts mehr zu halten, und im Inneren suchst du nach einem Punkt, an dem du wieder atmen kannst. Ich kenne diese Momente – als Mensch und als Coachin. Und ich habe gelernt: Entwicklung geschieht nicht nur im Kopf. Sie passiert auf mehreren Ebenen – körperlich, emotional, energetisch und geistig. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass Klarheit durch Analyse entsteht. Heute weiß ich: Sie entsteht durch Verbindung. Mit mir selbst, mit der Natur, mit dem, was ich wirklich fühle. Veränderung hat viele Ebenen In meiner Arbeit – und in meinem eigenen Weg – durfte ich erfahren, dass nachhaltige Veränderung dort beginnt, wo Verstand und Intuition, Denken und Spüren, Struktur und Energie zusammenfinden. Darum habe ich in den letzten Jahren meinen Methodenkoffer erweitert: Achtsamkeit & Naturarbeit, um den Körper und die Sinne wieder in die Wahrnehmung zu holen. Resilienztraining, um Stabilität aufzubauen und gesunde Strategien zu entwickeln. THE HEALING KEY®, eine Methode, die emotionale und energetische Blockaden transformier – für tiefgreifende innere Klarheit und neue Freiheit. Diese Kombination hat nicht nur meine Arbeit verändert, sondern auch mich selbst. Warum Energie & Natur heilsam sind Beides – Energie und Natur – sind für mich keine Gegensätze, sondern Ausdruck derselben Lebenskraft. Die Natur erinnert mich daran, dass alles im Wandel ist, dass Regeneration Teil des Wachstums ist und dass Ruhe keine Schwäche bedeutet. Die Energiearbeit hilft, das Unsichtbare spürbar zu machen: innere Spannungen zu lösen, Glaubenssätze zu transformieren und das eigene System wieder in Balance zu bringen. Zusammen sind sie ein unschlagbares Team: Erdung und Leichtigkeit, Klarheit und Fluss. Was ich daraus gemacht habe Heute begleite ich Menschen, Teams und Führungskräfte auf diesen Ebenen: mit professionellen Tools, fundierter Erfahrung und einer Haltung, die Veränderung nicht „macht“, sondern ermöglicht. Ich kombiniere Coaching, Achtsamkeit, Resilienztraining und energetische Ansätze, um Räume zu schaffen, in denen Entwicklung wirklich geschehen kann – nicht nur im Kopf, sondern im ganzen System. Denn wer sich selbst wieder spürt, kann anders führen, anders entscheiden, anders leben. Für dich: Eine kleine Reflexion Wenn du magst, nimm dir fünf Minuten Zeit für dich. Vielleicht draußen, mit einem Kaffee, mit einem tiefen Atemzug. Frage dich: Wo merke ich gerade, dass ich „im Kopf“ bin? Was spüre ich, wenn ich einfach mal nichts verändern will? Was gibt mir im Moment Energie? Was raubt mir Energie – und warum halte ich es vielleicht trotzdem fest? Welche kleine Geste würde mir heute gut tun – um wieder in Verbindung zu kommen? Diese Fragen sind der erste Schritt. Denn Bewusstsein ist immer der Anfang von Veränderung. Im Download "Your Mental Health Key" für dich: Was mich stärkt " Reflexion Ein kurzes Arbeitsblatt mit Impulsen, um die eigenen Energiequellen zu erkennen, Ressourcen im Alltag bewusst zu aktivieren und den persönlichen Anker in Stresszeiten zu stärken. Ich glaube, dass Entwicklung dort beginnt, wo wir uns selbst wirklich begegnen – ehrlich, achtsam und mit der Bereitschaft, mehr zu spüren als zu denken. Das ist, was ich gelernt habe. Und was ich heute weitergebe. Angela-Maria Meyer

In einer Welt, in der Führungskräfte ständig zwischen Erwartungen, Krisen und Veränderungen navigieren, wird eines immer wichtiger: innere Orientierung. Führung ist kein statischer Zustand – sie ist Bewegung. Und jede Bewegung braucht Richtung. Warum Orientierung so entscheidend ist Viele Führungskräfte führen mit viel Erfahrung und Engagement, doch unter Druck greifen oft unbewusste Muster: zu viel Kontrolle, zu wenig Vertrauen, zu viel Aktionismus oder zu viel Harmonie. Der Leadership-Kompass hilft, diese Muster sichtbar zu machen – nicht, um sie zu bewerten, sondern um bewusster zu steuern. Vier Richtungen, vier Führungsqualitäten Der Kompass beschreibt vier archetypische Richtungen: NORD – ziel- und handlungsorientiert Bringt Energie, Klarheit, Tempo. Aber: kann ungeduldig oder dominant wirken. SÜD – beziehungs- und menschenorientiert Sorgt für Vertrauen, Teamgeist und Zugehörigkeit. Aber: meidet oft Konflikte und überfordert sich emotional. OST – visionär und kreativ Bringt Ideen, Begeisterung und neue Perspektiven. Aber: kann sich verzetteln oder andere mit zu viel Neuem überfordern. WEST – strukturiert und analytisch Sichert Qualität, Ordnung und Verlässlichkeit. Aber: kann zu perfektionistisch oder zu langsam werden. Führung als Balanceakt Kein Mensch führt „richtig“ oder „falsch“, aber wir alle haben eine Grundausrichtung, die unsere Wirkung prägt. Bewusste Führung heißt: zu wissen, wo man selbst steht, und situativ das ergänzen zu können, was fehlt – im Team, im Prozess, im Moment. Wie du den Leadership-Kompass nutzen kannst 1️⃣ Lade das Tool herunter. 2️⃣ Nimm dir 10 Minuten Zeit und beantworte die 24 Fragen intuitiv. 3️⃣ Markiere deine Werte im Diagramm. 4️⃣ Reflektiere: Welche Richtung prägt mich am meisten? Welche Seite könnte ich bewusster entwickeln? Wer im Team ergänzt mich? Diese Reflexion stärkt Selbstführung, Teamverständnis und Führungsbewusstsein. Mein Fazit Der Leadership-Kompass hilft dabei, die eigene Führungslandkarte zu lesen – und bewusst in Balance zu führen. Hier geht’s zum kostenlosen Download! Führung ist kein Ziel, sondern eine Haltung. Haltung braucht Orientierung.

Nicht, weil es ein neuer Trend ist – sondern, weil unsere Arbeitswelt neue Formen von Verbindung, Kommunikation und Verantwortung braucht. In klassischen Führungsbildern stand oft eines im Zentrum: Entscheiden. Lenken. Wissen. Doch in komplexen, dynamischen Systemen reicht das nicht mehr. Die Führungskraft der Zukunft ist weniger eine, die Antworten gibt und mehr eine, die Räume für Antworten öffnet. Facilitation statt Kontrolle „Facilitator“ bedeutet wörtlich: jemand, der es leichter macht. Nicht, indem er alles übernimmt, sondern indem er Bedingungen schafft, unter denen Menschen sich entfalten, gemeinsam lernen und Verantwortung teilen können. Das erfordert etwas, das in keinem Führungsleitfaden steht: Selbstführung. Denn wer Raum für andere halten will, muss zuerst lernen, Raum in sich selbst zu halten. Für Ambiguität. Für Unsicherheit. Für Emotionen. Haltung statt Hierarchie In meinen Coachings und Teamprozessen erlebe ich immer wieder: Teams brauchen heute weniger Ansagen – und mehr Orientierung. Sie suchen nach Klarheit, Sinn und Verbindung. Eine zukunftsorientierte Führungskraft ist daher nicht primär Entscheider:in, sondern Gestalter:in von Kontexten. Sie achtet auf Beziehung, nicht nur auf Ergebnis. Sie erkennt, dass Menschen am besten arbeiten, wenn sie sich gesehen und gehört fühlen. Das braucht Haltung und den Mut, Kontrolle loszulassen, um Vertrauen zu gestalten. Wie Führung heute gelingen kann Drei Fragen, die jede Führungskraft sich stellen kann, wenn sie in unsicheren oder herausfordernden Zeiten führt: 1️⃣ Wie viel Raum gebe ich anderen, selbst Lösungen zu finden? 2️⃣ Wie bewusst gehe ich mit meiner eigenen Unsicherheit um? 3️⃣ Welche Haltung will ich in meinem Team erlebbar machen? Facilitation ist keine Methode – sie ist eine Haltung von Präsenz. Sie bedeutet, Strukturen zu schaffen, in denen Selbstorganisation, Kreativität und Vertrauen wachsen können. Führung beginnt in dir Vielleicht ist das die Essenz von moderner Führung: Nicht mehr alles wissen oder vorgeben zu müssen, sondern Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Denn: Führung beginnt nicht im Außen. Sie beginnt in dir. Fazit Führung der Zukunft bedeutet, Räume zu schaffen – nicht nur Aufgaben zu verteilen. Es geht darum, Haltung vorzuleben, Vertrauen zu fördern und echte Zusammenarbeit möglich zu machen. Wer führt, indem er Raum öffnet, führt nicht weniger – sondern bewirkt mehr.

Es gibt Fragen, die uns leise, aber hartnäckig begleiten: Was erfüllt mich wirklich? Was will ich beitragen? Was kann ich besonders gut – nicht, weil ich es gelernt habe, sondern weil es meins ist? Diese Fragen sind unbequem. Sie brauchen Zeit, Stille und manchmal auch Mut. Aber sie sind der Anfang von etwas Wesentlichem: Klarheit über dich selbst. Ich stelle diese Fragen oft – in Seminaren, in Coachings, in Gesprächen mit Führungskräften und Teams. Doch bevor ich sie anderen gestellt habe, musste ich sie mir selbst beantworten. Was ich dabei verstanden habe: Erfüllung beginnt dort, wo wir bereit sind, uns ehrlich zu sehen – mit unseren Stärken, unseren Grenzen und unserer Geschichte. Nicht, um perfekt zu werden, sondern um authentisch zu leben und zu wirken. Ich habe gelernt, dass ich Menschen Orientierung geben kann, wenn Strukturen wackeln. Dass ich Räume öffnen kann, in denen Stille nicht bedrohlich ist, sondern fruchtbar. Dass ich Halt geben kann, wenn jemand im Übergang steht – zwischen noch nicht und nicht mehr. Nicht, weil ich Antworten habe, sondern weil ich gelernt habe, in Fragen zu bleiben. Genau das ist es, was ich weitergebe: Raum, Präsenz, Vertrauen in die eigene Kraft. Und meine vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis: Wir müssen nicht erst wissen, wer wir sein sollen. Wir dürfen entdecken, wer wir schon sind. Ein Reflexionsimpuls: Wann hast du dich das letzte Mal gefragt, was dich wirklich erfüllt? Welche deiner Fähigkeiten gibst du weiter – ganz natürlich, ohne Anstrengung? Und was, wenn genau darin dein Sinn liegt? Mein Fazit: Erfüllung entsteht nicht aus Ehrgeiz. Sie entsteht aus Echtheit. Wenn du das lebst, was in dir liegt, wird es Wirkung haben – ganz von selbst.

Ungerechtigkeit im Team ist ein starkes Gefühl. Es nagt am Vertrauen, blockiert Zusammenarbeit und macht auf Dauer krank. Oft steckt dahinter keine Absicht – sondern Unklarheit. Unklarheit über Strukturen. Unklarheit über Rollen. Unklarheit über Kommunikation. Genau hier können zwei Modelle Orientierung schenken: BART und NURSE. BART – das Team-System verstehen BART steht für vier Grundkräfte, die in jedem Team wirken: Boundary (Grenzen): Wer gehört dazu, wer nicht? Authority (Autorität): Wer entscheidet und trägt Verantwortung? Role (Rolle): Welche Erwartungen gibt es an mich – und was nicht? Task (Aufgabe): Worum geht es eigentlich? Wenn eines dieser Felder unklar ist, fühlen sich Menschen schnell übergangen, überlastet oder ausgeschlossen – auch wenn niemand es so gemeint hat. Beispiel: In einem Projektteam gab es Unmut & Streit, weil Aufgaben nicht gleichmäßig verteilt waren. Manche fühlten sich ständig zuständig, andere übergangen. Mit dem Blick durch BART wurde sichtbar: Die Rollen waren nicht sauber geklärt. Als das nachgeholt wurde, sank das Gefühl der Ungerechtigkeit sofort. NURSE – mit Gefühlen in Kontakt gehen Doch Klarheit in der Struktur allein reicht nicht. Denn Ungerechtigkeit ist nicht nur ein sachliches Thema – es ist ein emotionales. Das NURSE-Modell zeigt, wie wir in Gesprächen Gefühle würdigen können: Naming: Das Gefühl benennen („Ich fühle mich …“) Understanding: Verständnis zeigen („Ich sehe, dass es so wirkt …“) Respecting: Die Perspektive anerkennen („Danke, dass du es sagst …“) Supporting: Unterstützung anbieten („Was brauchst du …?“) Exploring: Gemeinsam Lösungen suchen Beispiel: Im gleichen Projektteam konnte eine Mitarbeiterin offen sagen: „Ich fühle mich übergangen, wenn meine Ideen nicht gehört werden.“ Das Team reagierte nach NURSE: Es benannte, zeigte Verständnis, würdigte die Perspektive und suchte dann gemeinsam Wege, die Ideen sichtbar zu machen. Ergebnis: Aus Vorwurf wurde Verbindung. Struktur + Beziehung = Vertrauen BART und NURSE wirken in unterschiedlichen Dimensionen: BART klärt die Struktur. NURSE würdigt die Gefühle. Beides zusammen schafft Vertrauen: Strukturen geben Orientierung. Beziehungen geben Sicherheit. Und Vertrauen ist die Grundlage für Zusammenarbeit, die trägt. Praktischer Impuls Wenn es im Team das Gefühl von Ungerechtigkeit gibt, frag dich: BART: Wo fehlt Struktur oder Klarheit (Grenzen, Autorität, Rollen, Aufgaben)? NURSE: Wo fehlt Würdigung von Gefühlen? Oft liegt die Lösung nicht in mehr Regeln oder mehr Gesprächen – sondern in der Balance von beidem. Unser Fazit: Ungerechtigkeiten im Team entstehen selten aus böser Absicht. Sie entstehen, wenn Struktur und Beziehung aus dem Gleichgewicht geraten. Mit BART und NURSE kann beides wieder in Einklang kommen und das Vertrauen wieder wachsen lassen. Im Downloadbereich Leadership finden Sie eine Checkliste für Ihr Team oder für Sie persönlich zu BART& NURSE!

In Zeiten der Unsicherheit merken wir schnell: Wir können nicht alles kontrollieren. Aber wir können immer beeinflussen, wie wir mit der Situation umgehen. Der Schlüssel dazu heißt: Selbstwirksamkeit. Was bedeutet Selbstwirksamkeit? Es ist die Überzeugung: „Mein Handeln macht einen Unterschied.“ Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit erleben sich als Gestalter:innen – nicht als Getriebene. 7 Wege, deine Selbstwirksamkeit zu stärken Selbst-Reflexion Stelle dir Fragen wie: „Wie ging es mir heute?“ oder „Welche Stärke habe ich gezeigt?“ → Tipp: Abends 3 Minuten ins Notizbuch schreiben. Selbst-Wert Mache dir deine Werte bewusst. Was ist dir im Leben wichtig? → Tipp: Schreibe deine 3 Kernwerte auf und prüfe: Lebe ich danach? Selbst-Bild Ein klares Bild von dir selbst gibt Orientierung. → Tipp: Erstelle eine Liste: „So sehen mich andere – so sehe ich mich.“ Wo gibt es Unterschiede? Selbst-Vertrauen Kleine Schritte stärken das Vertrauen in die eigene Kraft. → Tipp: Plane bewusst kleine, erreichbare Erfolge in deinen Alltag. Selbst-Mitgefühl Fehler sind nicht Versagen, sondern Lernschritte. → Tipp: Sprich in schwierigen Momenten mit dir wie mit einem guten Freund. Selbst-Fürsorge Routinen sind Anker in unruhigen Zeiten. → Tipp: Baue tägliche Micro-Routinen ein: 5 Minuten Bewegung, 3 Minuten Atmen. Selbstliebe Sie ist die Basis für alles andere. → Tipp: Notiere dir täglich einen Moment, in dem du dir selbst Liebe geschenkt hast. Mein Fazit Selbstwirksamkeit ist kein einmaliger Akt – sie wächst wie ein Muskel. Mit jedem Schritt, jeder kleinen Entscheidung, jedem Akt von Selbstliebe stärkst du deine innere Kraft. Download für dich: 6 Reflexionsfragen, die dir helfen, deine Selbstwirksamkeit im Alltag bewusst zu trainieren. https://www.mn-consultants.de/selbstcoaching

Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Beitrag schreibe. Die letzten Tage haben mir noch einmal deutlich gezeigt, wie eng Leben und Arbeit miteinander verwoben sind und warum es wichtig ist, gerade dann über Führung zu sprechen, wenn das Leben uns besonders herausfordert. Eine Mitarbeiterin von mir hat gerade ihren Mann verloren. Wir sind befreundet und dieses Erlebnis hat mich tief berührt. In solchen Momenten wird mir bewusst: Wir führen keine Rollen, keine Funktionen, sondern wir führen Menschen. Menschen die ihr ganzes Leben mit zur Arbeit bringen. Ich glaube zutiefst: Alles, was uns im Leben passiert, passiert für uns. Auch wenn es im ersten Moment schmerzhaft und nicht nachvollziehbar scheint, was so genau an diesem Ereignis für uns sein soll. Verlust und Trauer sind keine Störungen im Arbeitsalltag – sie sind Teil des Lebens . Der Umgang entscheidet darüber, ob Führung nur Management ist, oder ob Führung Menschsein bedeutet. Führung in solchen Zeiten bedeutet für mich: wirklich hinsehen, nicht wegschauen. da sein, ohne Lösungen parat zu haben. Räume öffnen, in denen Gefühle Platz haben. Menschen begleiten, statt sie zu „funktionalisieren“. Es gibt kein Patentrezept, wie wir mit Trauer oder Verlust umgehen sollten, denn jeder Weg ist individuell. Aber ich weiß: Me nschlichkeit ist die richtige Antwort. Am Ende bleibt nicht, wie effizient Prozesse liefen. Es bleibt, ob ein Mensch in seiner Verletzlichkeit gesehen wurde. Genau dieser Blick prägt mein Business: Ich begleite Menschen dabei, ihren „Lebensrucksack“ neu zu packen. Das heißt: alte Muster loslassen, innere Ressourcen zu aktivieren und mutig einen neuen Weg gehen – hin zu mehr Klarheit, Vertrauen, Selbstliebe und Lebensfreude. Denn für mich gilt: Alles, was wir brauchen, tragen wir längst in uns. Führung heißt auch, Räume zu schaffen, in denen Menschen das wieder spüren können. Mein persönliches Fazit Führung mit Herz und Klarheit heißt: nachfragen statt urteilen. Hinschauen statt vorschnell bewerten. Und anerkennen, dass jeder seinen eigenen "Lebensrucksack" trägt.

Veränderung ist heute Alltag. Neue Tools, neue Strukturen, neue Märkte – Organisationen und Menschen müssen sich ständig anpassen. Doch während einige förmlich aufblühen, wenn es Neues gibt, fühlen sich andere überfordert oder ziehen sich zurück. Warum ist das so? Und was bedeutet das für uns als Führungskräfte? Neurobiologie: Unser Gehirn liebt Sicherheit. Veränderung wird vom limbischen System oft als Gefahr interpretiert. Für die einen ist sie ein „Kick“ – für die anderen ein Alarm. Unterschiedliche Ressourcen: Manche Menschen haben Routinen oder Netzwerke, die Sicherheit bieten. Andere fühlen sich allein. Missverständnis in Unternehmen: Zögern wird oft als „Widerstand“ gedeutet. Dabei ist es ein Signal: „Ich brauche Orientierung.“ Führungsperspektive mit fa cilitativer Haltung: Es geht nicht darum, Antworten zu haben – sondern Räume zu schaffen, in denen Unsicherheit ausgesprochen werden darf. Praktische Ansätze: Wahrnehmung teilen statt interpretieren („Ich habe den Eindruck, dass du zurückhaltender bist …“) Offene Fragen stellen („Was würde es dir leichter machen, mitzugehen?“) Unterschiedlichkeit aushalten und nutzen: Die Skeptiker sichern ab, die Vorprescher treiben voran. Fazit: Veränderung gelingt nicht trotz Unterschiedlichkeit, sondern durch sie. Wenn wir lernen, die leisen Signale ernst zu nehmen, gewinnen wir mehr Klarheit, Sicherheit und Innovationskraft.

Kennst du diese Momente, in denen du spürst, dass „etwas in der Luft liegt“? Das Team diskutiert noch engagiert, doch in Wirklichkeit ist die Energie schon längst abgesackt. Eine Mitarbeiterin sagt „alles okay“ – und gleichzeitig zeigt ihre Körpersprache das Gegenteil. Viele Führungskräfte kennen solche Situationen. Doch genauso viele trauen ihrer Wahrnehmung nicht. „Vielleicht bilde ich mir das ein.“ „Vielleicht wirke ich schwach, wenn ich das anspreche.“ Genau hier liegt ein Missverständnis: Wahrnehmung ist keine Schwäche, sondern eine Ressource. Wenn wir unsere Eindrücke ernst nehmen, schaffen wir Verbindung. Und wenn wir sie professionell einbringen, ermöglichen wir, dass Spannungen sichtbar werden, bevor sie sich verhärten. Facilitation – mehr als eine Methode Facilitation bedeutet für mich: Den Raum so gestalten, dass andere ihr Denken entfalten können. Es geht nicht darum, als Führungskraft die „richtige Lösung“ zu haben. Es geht darum, Fragen zu stellen, die Dialog öffnen, und eine Haltung einzunehmen, die Vertrauen schafft. Ich teile, was ich wahrnehme, ohne es sofort zu bewerten. Ich frage nach, ob mein Eindruck stimmt, ohne Recht haben zu wollen. Ich lade dazu ein, gemeinsam zu schauen, was gebraucht wird, um weiterzukommen. Diese Haltung verändert alles: Mitarbeitende fühlen sich gesehen, Konflikte werden früh gelöst, und Teams beginnen, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Warum Wahrnehmung + Facilitation so wirksam sind Ein Beispiel aus meiner Arbeit: In einem Teammeeting fiel mir auf, dass zwei Kolleg:innen stiller wurden, je länger die Diskussion lief. Früher hätte ich vielleicht gedacht: „Na, die haben halt gerade nichts beizutragen.“ Heute spreche ich es an: „Mir ist aufgefallen, dass ihr still geworden seid – wie geht es euch mit dem Thema?“ Oft reicht genau das, damit etwas in Bewegung kommt. Manchmal entsteht daraus ein wichtiger Hinweis, manchmal eine Lösung, die vorher niemand gesehen hat. Das Entscheidende: Indem ich meiner Wahrnehmung vertraue und den Raum öffne, entsteht ein Gespräch, das ohne mich nicht stattgefunden hätte. Was das für Führung bedeutet Wahrnehmung zulassen : Auch wenn sie diffus oder leise ist. Facilitation-Haltung üben : Nicht kontrollieren, sondern Räume für Klarheit schaffen. Gespräche führen, bevor es eskaliert: Früher ansprechen heißt leichter lösen. So wird Führung weniger zu einem Ort des „Wissens“ – und mehr zu einem Ort, an dem Begegnung, Vertrauen und Wirksamkeit möglich sind. 👉 Im Downloadbereich/Leadership findest du dazu einen kompakten OnePager mit den 3 wichtigsten Fragen, die dich dabei unterstützen, deine Wahrnehmung einzubringen und gleichzeitig die Facilitation-Haltung zu leben.

„Diese ganze Innenschau ist doch überflüssig … oder?“ Das sagte eine Teilnehmerin in einem Resilienztraining in der letzen Woche – ein Satz, der mir nachging. Ein typischer Reflex: „Das Private hat im Job keinen Platz.“ Doch am Ende des Tages war da ein anderer Ton in ihrer Stimme: „Ich glaube, ich habe mich getäuscht. Selbstliebe war für mich bisher etwas ganz anderes – ich möchte und ich muss mich damit beschäftigen.“ Genau das ist der Punkt: Wir unterschätzen die Kraft der Innenwelt – und wir tun so, als wäre das Thema Selbst im Arbeitskontext irrelevant. Dabei ist es das Fundament. Was wir in uns tragen, tragen wir mit in den Job. Wir alle haben einen Lebensrucksack – gefüllt mit Erfahrungen, Botschaften, Glaubenssätzen. Manche davon stärken uns. Andere – wie „Ich muss leisten, um wertvoll zu sein“ oder „Ich darf keine Schwäche zeigen“ – bestimmen unser Denken, Fühlen, Handeln. Gerade im Business. Gerade in Führungsrollen. Die Psychologie unterscheidet dabei klar: Selbstkonzept – Wer glaube ich, zu sein? Selbstwert – Was bin ich mir wert? Selbstakzeptanz – Kann ich auch mit meinen Brüchen leben? Ein Mensch mit wackligem Selbstwert führt härter, vergleicht sich mehr und traut sich weniger, sich verletzlich zu zeigen – und bleibt so oft unter seinen Möglichkeiten. Führung beginnt beim Selbst. Wir sprechen viel über Haltung, Wirkung, Authentizität – aber ohne Selbstbeziehung ist das nur Fassade. Wer sich selbst nicht annehmen kann, agiert oft im Kampfmodus. Dabei geht es nicht darum, sich jeden Tag super zu finden, s ondern darum, sich selbst ernst zu nehmen. Nicht zu entwerten. Nicht ständig an sich herumzuschrauben. Sondern: hinzuschauen. Denn das ist Selbstliebe: Nicht weichgespült und affirmationsgetränkt – sondern ehrlich, mutig und unbequem. Ein neuer Blick auf Selbstliebe : kein Ego-Trip – sondern Beziehungsarbeit. Selbstliebe ist keine Selbstverliebtheit. Sie ist die Voraussetzung dafür, anderen wirklich offen begegnen zu können. Für eine Führung, die nicht auf Kontrolle, sondern auf Vertrauen basiert. Für Beziehungen, die nicht aus Abhängigkeit, sondern aus Klarheit entstehen. Selbstwert ist kein Ziel – er ist der Boden, auf dem wir stehen. Und Selbstakzeptanz ist keine Ausrede – sondern der Beginn von echter Entwicklung. Mein Fazit: Innenschau ist nicht überflüssig. Sie ist überfällig. Denn was wir in uns tragen, beeinflusst, was wir nach außen bringen – in der Führung, im Team, im Leben. Wer den Mut hat, sich selbst zu begegnen, entwickelt nicht nur sich weiter – sondern gestaltet die Arbeitswelt von morgen mit mehr Tiefe, Reife und Menschlichkeit. Du willst tiefer einsteigen und mehr über dich erfahren? In meinem Buch findest du Geschichten, Methoden und Impulse, die dich begleiten können. Oder du gehst direkt in den Dialog – im persönlichen Coaching, wenn du lieber im Gespräch reflektierst als über Seiten zu blättern.

Ein Perspektivwechsel für moderne Mitarbeiterführung und menschliches Miteinander Wir sehen Menschen in Meetings, in Calls, auf der Bürofläche. Sie bringen ihr Fachwissen, ihre Erfahrungen und ihre Leistung mit – und gleichzeitig auch etwas, das oft ungesehen bleibt: ihren Lebensrucksack. Ein unsichtbares Gepäck, gefüllt mit Prägungen, inneren Schutzmechanismen, beruflichen Enttäuschungen, aber auch ungenutztem Potenzial, Ideen und Mut. Und doch wird in vielen Führungssituationen nach wie vor nur bewertet: Leistung, Effizienz, Anpassungsfähigkeit. Was aber fehlt, ist das Verständnis für den Weg, den ein Mensch bereits gegangen ist – und was er dabei gelernt oder verloren hat. Was steckt im Lebensrucksack eines Menschen? Erfahrungen aus früheren Jobs, Teams oder Gruppen Erlernte Verhaltensmuster, um sich zu schützen Glaube an sich selbst – oder daran, nicht zu genügen Rollenbilder, die bewusst oder unbewusst mitgetragen werden Nicht verarbeitete Verletzungen oder Überforderung Unentdeckte Stärken, Werte, Ambitionen Jeder Mensch bringt dieses Gepäck mit zur Arbeit. Jeder Mensch führt aus diesem Gepäck heraus Gespräche. Jeder Mensch trifft aus diesem Gepäck heraus Entscheidungen oder reagiert auf Feedback. Führung beginnt mit Beziehung – und Beziehung beginnt mit Interesse. Wenn wir Mitarbeiterführung ernst nehmen, müssen wir bereit sein, mehr zu sehen als nur das Verhalten. Ein Rückzug im Teammeeting kann Zurückhaltung sein – oder Schutzreaktion. Widerstand gegen neue Prozesse kann Unlust sein – oder Angst, erneut zu scheitern. Führen heißt nicht, vorschnell zu interpretieren. Führen heißt, zu hinterfragen. Entwicklung heißt nicht nur fordern – sondern auch verstehen. Ein Mensch kann sich nur dann nachhaltig entwickeln, wenn er in seinem Ausgangspunkt erkannt wird. Was motiviert ihn wirklich? Was blockiert ihn vielleicht? Was wurde bisher in seiner Entwicklung nie gefragt, nie gefördert? Wenn wir das ernst nehmen, verändert sich der Ton in Entwicklungsgesprächen. Es geht nicht mehr nur um Zielvereinbarungen und Leistungskurven, sondern um ehrliche Standortbestimmung und Potenzialentfaltung. Drei Führungsimpulse - Nachfragen statt urteilen: In Mitarbeitergesprächen: "Was brauchst du, um dich sicher genug zu fühlen, neue Wege zu gehen?" Im Umgang mit Widerstand: "Was macht dieses Thema gerade schwierig für dich?" Im Alltag: "Was hat dich in deiner Vergangenheit gestärkt, wenn es herausfordernd wurde?" Mein Fazit: Der Blick in den Lebensrucksack ist kein Coaching-Tool – sondern eine Haltung. Eine Haltung, die Menschen nicht bewertet, sondern begleitet. Die nicht Schwächen sucht, sondern Kontexte versteht. Die nicht belehrt, sondern ermutigt. In einer Arbeitswelt, die sich rasant verändert, braucht es genau das: Führung mit Klarheit und Herz. Denn wer den Lebensrucksack achtet, hilft anderen, ihn selbst neu zu packen – mit Vertrauen, Verantwortung und Perspektive. Angela-Maria Meyer Coachin, Autorin von "Du hast 1000 Möglichkeiten zu wachsen" Ich biete Workshops zu den Themen: Selbstführung, Resililienz, mentale Klarheit und achtsames Miteinander in Unternehmen

"Ich will nicht nachgeben. Ich will mich nicht verlieren. Ich will gewinnen." Kommt dir das bekannt vor? Willkommen im menschlichen Dilemma der Entscheidungen. In einer Welt, in der „Durchsetzungsstärke“ gefeiert wird wie ein Pokal in der Champions League der Führungsetagen, hat das Wort Kompromiss ein Imageproblem. Es klingt nach Schwäche. Nach Aufgeben. Nach: "Du konntest dich halt nicht durchsetzen." Aber – und jetzt kommt’s – genau das Gegenteil ist der Fall. Kompromisse sind nicht faul. Sie sind klug. Und oft sogar exzellent. Psychologisch betrachtet: Stärke statt Schwäche Ein Kompromiss erfordert Selbstregulation, Empathie, kognitive Flexibilität und ein ziemlich gutes Gespür für Timing. Menschen, die zu Kompromissen bereit sind, zeigen eine Fähigkeit, die in der Psychologie als „integrative Verhandlungskompetenz“ bezeichnet wird. Statt dich auf dein Ziel zu verbeißen, erkennst du auch das Ziel deines Gegenübers an – und entwickelst eine Lösung, die mehr ist als ein fauler Mittelweg. Oft ist es ein kluger Pfad durch ein komplexes Gelände. Kompromisse sind also mentale Höchstleistung mit sozialem Feinsinn. Für Führungskräfte: Die wahre Kunst liegt im Ausgleich In der Führung ist das Streben nach klaren Entscheidungen oft mit Druck verbunden – alles soll schnell, eindeutig, messbar sein. Aber Führung, die wirklich Wirkung entfaltet, ist nicht eindimensional. Sie braucht Beziehungsintelligenz. Sie braucht Kompromissfähigkeit – nicht als Notlösung, sondern als strategisches Werkzeug. Die besten Leaders? Sind keine Alleingänger:innen. Sie hören zu. Sie wägen ab. Und sie können loslassen, ohne sich selbst zu verlieren. Persönlicher Nutzen: Du verlierst nicht – du gestaltest mit Vielleicht denkst du: "Aber wenn ich Kompromisse mache, verliere ich doch einen Teil meiner Position." Nein. Du gestaltest mit. Ein guter Kompromiss fühlt sich nicht nach 50 % Aufgabe an, sondern nach 100 % Reife. Du zeigst damit: Ich kann meine Bedürfnisse artikulieren. Ich sehe auch deine. Und ich habe das Vertrauen, dass wir gemeinsam etwas Tragfähiges schaffen. Was dabei entsteht? Beziehungen. Vertrauen. Nachhaltige Lösungen. Und manchmal sogar echte Innovation – denn zwei Perspektiven führen oft zu besseren Ideen als nur eine. Mein Fazit: Kompromisse sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind das Resultat von innerer Stärke, mentaler Reife und sozialer Kompetenz. Wer sie beherrscht, gewinnt mehr als nur einen Deal. Er oder sie gewinnt Vertrauen. Verbindung. Zukunft. Und wenn dir das nächste Mal jemand sagt: „Gib dich doch nicht mit einem Kompromiss zufrieden“ – sag mit einem Lächeln: "Ich geb mich nicht zufrieden. Ich gestalte mit." #Leadership #Psychologie #Kompromisse #Führung #SoftSkills #BusinessPsychology #Zusammenarbeit #Selbstreflexion #Empathie #Kommunikation

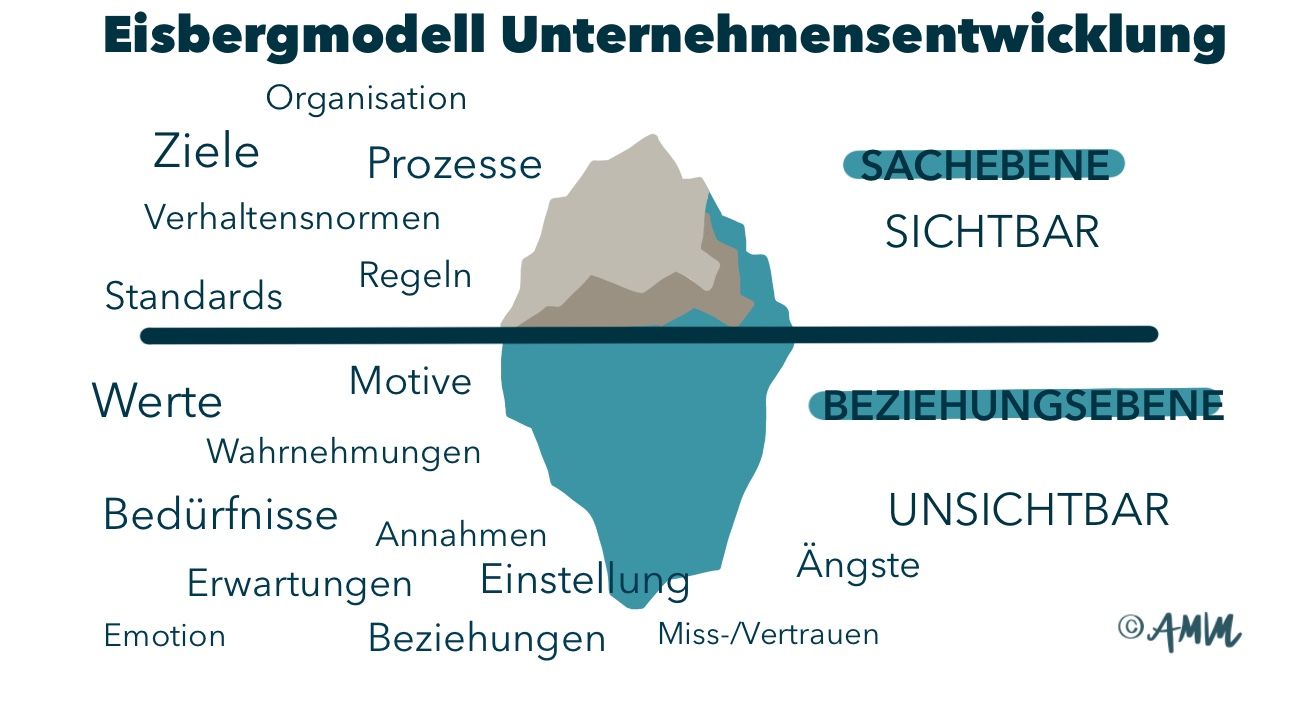

Warum Sichtbarkeit entscheidend ist In komplexen Arbeitskontexten entstehen Missverständnisse, Spannungen und Frust oft nicht durch fehlende Kompetenz – sondern durch fehlende Klarheit. Viele Themen sind nicht greifbar, weil sie unter der Oberfläche wirken : unausgesprochene Erwartungen, verdeckte Konflikte, unterschiedliche Haltungen oder diffuses Rollenverständnis. Visualisierung hilft, das Unsichtbare sichtbar zu machen – und damit besprechbar, verstehbar und veränderbar. Als Coachin, Mediatorin und Facilitatorin arbeite ich mit Methoden , die genau das ermöglichen. Hier findest du eine Auswahl davon und einen Download mit fünf konkreten Impulse, die du in deinem Arbeitskontext sofort ausprobieren kannst. Wenn wir im Business über „Visualisierung“ sprechen, denken viele an Flipcharts oder schöne Zeichnungen. Aber Visualisierung ist viel mehr. 👉 Es ist eine Haltung: Etwas sichtbar machen, damit wir es gemeinsam erkennen, begreifen und verändern können. In meiner Arbeit nutze ich eine Vielzahl an Methoden, um genau das zu ermöglichen: 🧱 LEGO® SERIOUS PLAY® - Gedanken mit den Händen denken. 🧱 Ziegelbäcker®-Kurse- Verhalten/Erwartungen sichtbar machen, ohne zu verletzen. 🌀 Symbolarbeit & Skizzen - Ein Bild sagt mehr als 1000 Meetings. 💬 Dialogformate & Thinking Environment - Denken entsteht im Raum, den wir anderen geben. Was all das verbindet? Sichtbarkeit, denn sie schafft einen Zugang. Einen Zugang z u Themen, die oft unsichtbar wirken: Kultur, Haltung, Spannungen, Ressourcen. Denn: Was wir sehen, können wir verstehen. Was wir verstehen, können wir verändern. Was wir gemeinsam sichtbar machen, können wir verantwortlich gestalten. Im Downloadbereich/Leadership findest du 5 Impulse für deinen Arbeitsalltag Diese Übungen kannst du als Führungskraft, Moderator:in oder Teammitglied sofort einsetzen – ganz ohne Vorwissen: 🔗 https://www.mn-consultants.de/leadership 🤝 Interesse an mehr? Wir begleiten Teams, Führungskräfte und Organisationen dabei, das Unsichtbare sichtbar zu machen – mit Klarheit, Präsenz und einer Vielfalt an Methoden. Du willst Visualisierung live erleben – in Workshops, Teamtagen oder Coachings? Dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme.

Hast du dich schon einmal gefragt, warum du trotz bester Vorsätze in bestimmten Situationen immer wieder gleich reagierst? Oder warum du in deinem Business nicht den nächsten Schritt gehst, obwohl du das Know-how und die Fähigkeiten hast? Die Antwort liegt oft tiefer, als wir denken – in unseren Glaubenssätzen. Sie wirken im Verborgenen und steuern unser Denken, Fühlen und Handeln – Tag für Tag. 🔍 Was sind Glaubenssätze – und woher kommen sie? Glaubenssätze sind tief verankerte Überzeugungen, die wir meist unbewusst in der Kindheit oder durch prägende Erfahrungen entwickeln. Sie helfen uns, die Welt zu interpretieren – aber sie können uns auch begrenzen. Beispiele: „Ich muss perfekt sein, um wertvoll zu sein.“ „Selbstständigkeit ist unsicher – ein sicherer Job ist besser.“ „Ich bin nicht gut genug, um Führungskraft zu sein.“ Viele dieser inneren Überzeugungen stammen aus der Familie, der Schule oder gesellschaftlichen Normen. Sie entstehen meist nicht durch Fakten, sondern durch Interpretation und Emotion – und sie wirken, solange wir sie nicht hinterfragen. 💡 Aha-Moment: Glaubenssätze sind nicht die Wahrheit – sie sind veränderbar Der entscheidende Punkt: Glaubenssätze sind nicht in Stein gemeißelt. Sie sind erlernt – und was erlernt wurde, kann auch wieder verlernt oder neu gestaltet werden. Der erste Schritt ist das Erkennen: Welche Sätze sagen wir uns immer wieder? In welchen Situationen fühlen wir uns blockiert oder klein? Der zweite Schritt ist das Hinterfragen und Umdeuten: Ist das wirklich wahr? Welche andere, kraftvolle Sichtweise könnte ich wählen? Zwei erste Schritte zur Veränderung - Schreibe deine häufigsten inneren Sätze auf. Beobachte sie eine Woche lang. Was fällt dir auf? Wandle einen blockierenden Satz um. Aus „Ich bin nicht gut genug“ wird z. B. „Ich darf wachsen und lernen – und bin auf dem Weg.“ Kleine Veränderung, große Wirkung: Schon durch bewusste Sprache und Perspektivwechsel kannst du dein Denken und Handeln nachhaltig transformieren. 🚀 Und jetzt? Dein nächster Schritt: Deep Dive mit mir Wenn du deine limitierenden Glaubenssätze erkennen und durch kraftvolle innere Überzeugungen ersetzen möchtest, begleite ich dich gerne in einem persönlichen Coaching oder Workshop. Entdecke meine Angebote im Bereich Veranstaltungen. 📥 Im kostenfreier Download Bereich - Selbstcoaching findest du dazu einen Auszug aus meinem Buch Glaubenssätze bearbeiten (PDF)] – Perfekt für deinen Einstieg in deine innere Veränderung.

Warum das Thema heute entscheidend ist Wir leben in einer Zeit, in der äußere Erfolge ständig sichtbar und messbar gemacht werden: Umsätze, Reichweite, Statussymbole. Doch immer mehr Menschen erleben trotz dieser Erfolge eine Leere, Überforderung oder ein diffuses „Da stimmt was nicht“ -Gefühl. Führungskräfte oder engagierte Menschen stehen oft unter dem Druck, funktionieren zu müssen – beruflich und privat. Die Folge: Entscheidungen werden im Autopilot getroffen, innere Warnsignale überhört, Energie verpufft. Was wirklich fehlt, ist der Kontakt zu sich selbst. Denn: Nur wer sich selbst führt, kann andere führen. Nur wer innerlich klar ist, wirkt im Außen überzeugend. Innere Klarheit ist kein Luxus – sie ist die Voraussetzung für nachhaltigen, echten Erfolg. 1. Der „innere Aufstieg“ – mehr als nur Selbstfindung Wenn du innehältst – z. B. durch eine bewusste Auszeit, einen Spaziergang, eine stille Stunde – eröffnen sich neue Perspektiven. Erinnerungen, Gedanken und Gefühle bekommen Raum. Du erkennst Muster, Prioritäten, ungelöste Konflikte. Diese innere Arbeit ist der Boden, auf dem äußere Entscheidungen wachsen: klarer, sinnvoller, passender. Was außen sichtbar wird, wurzelt tief im Inneren. 2. Warum Selbstwahrnehmung zu Selbstwirksamkeit führt Viele blockierende Muster – wie Überarbeitung, Konfliktscheue, Entscheidungsschwäche – haben einen inneren Ursprung. Wer sich dieser inneren Programme (oder Schatten) bewusst wird, kann sie auflösen. Dadurch entsteht echte Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit = Ich weiß, was ich fühle, brauche und will – und handle entsprechend. Das wirkt im Außen als Ruhe, Präsenz und Fokus – und ist messbar erfolgreich. 3. Warum das besonders für Führung wichtig ist Führung bedeutet heute: Orientierung geben in unsicheren Zeiten. Doch das gelingt nur, wenn du selbst innerlich geordnet bist. Menschen spüren unbewusst, ob jemand „echt“ ist – oder innerlich getrieben. Je klarer du in dir bist, desto glaubwürdiger wirkst du auf andere. 4. Konkrete Tipps für deinen bewussten " AHA-Moment" Mini-Auszeit täglich → 5 Minuten gehen, ohne Ziel, ohne Handy. Nur spüren: Wie geht es mir wirklich? Notizfrage → „Was hat mich heute bewegt?“ – 1 Satz reicht, regelmäßig angewendet, bringt Tiefe. Innerer Check bei Entscheidungen → Spüre in dich hinein: Will ich das wirklich? Oder ist das ein Reflex? Selbstführung-Reflexion (1x/Woche) → Frage dich: „ Was habe ich ignoriert? Was tut mir gut? Wo bin ich nicht bei mir gewesen?“ TIPP: Diese und weitere Reflexions- und Selbstcoachingmaterialien findest du im Downloadbereich/Selbstcoaching 5. Jetzt noch ein Praxisbeispiel: Wenn Innen & Außen zusammenkommen Führungskraft A (erfolgreich, aber ständig erschöpft): Erkennt durch bewusste Pausen, dass sie fremdgesteuert agiert. Sie ändert Termine, stärkt Nein-Sagen und ist wieder kraftvoll präsent. Führungskraft B (nett, beliebt, aber oft unklar): Versteht, dass sie Harmonie über Klarheit stellt. Lernt innere Grenzen kennen – und wirkt plötzlich authentisch stark. Fazit – Warum du JETZT beginnen solltest Wenn du äußerlich erfolgreich sein willst – langfristig, sinnerfüllt, gesund – dann beginnt der Weg nicht mit Tools oder Strategien, sondern mit einem ehrlichen Blick nach innen. Innere Ordnung schafft äußere Wirkung. Innere Ruhe schafft äußere Präsenz. Innere Klarheit schafft äußeren Erfolg. 🎯 Dein wichtigster Schritt? Starte heute. 5 Minuten reichen. Denn deine innere Stimme ist bereit – du musst ihr nur zuhören. Du möchtest tiefer einsteigen? Dann besuche eines der "1000 Möglichkeiten zu wachsen" Angebote. Informationen Termine etc. findest du auf dieser Website.

𝗘𝗿𝘄𝗮𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴𝘀𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 Ich starte mit einer Geschichte: Ein älteres Ehepaar feierte nach langen Ehejahren das Fest der Goldenen Hochzeit. Beim gemeinsamen Frühstück dachte die Frau: “Seit fünfzig Jahren habe ich immer auf meinen Mann Rücksicht genommen und ihm das knusprige Oberteil des Brötchens gegeben. Heute will ich mir endlich einmal diese Delikatesse gönnen.” Sie schmierte sich das Oberteil des Brötchens und gab das untere Teil ihrem Mann. Entgegen ihrer Erwartung war dieser hocherfreut, küsste ihre Hand und sagte: “Mein Liebling, du bereitest mir die größte Freude des Tages. Über fünfzig Jahre habe ich das Brötchen-Unterteil nicht mehr gegessen, das ich vom Brötchen am allerliebsten mag. Ich dachte mir immer, du sollst es haben, weil es dir so gut schmeckt.”(Verfasser unbekannt)

Wir leben in einer Zeit, die sich immer weniger vorhersehbar anfühlt. Was gestern noch galt, kann heute schon überholt sein. Nicht nur die Arbeitswelt, auch unser Innerstes kommt oft nicht mehr hinterher. Begriffe wie VUCA (volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig) oder neuer: BANI (brüchig, ängstlich, nicht-linear, unverständlich), beschreiben treffend, was viele von uns täglich erleben. Doch was macht das eigentlich psychologisch mit uns? 1. Stress, Unsicherheit, Überforderung – ganz normal, aber nicht harmlos In einer BANI-Welt reagiert unser Nervensystem auf Dauerstress – selbst wenn „äußerlich“ nichts Konkretes passiert. Das liegt daran, dass unser Gehirn auf Sicherheit und Mustererkennung angewiesen ist. Wenn diese fehlen, entsteht ein Gefühl von Kontrollverlust. Die Folge: Höhere Anspannung Schlechterer Schlaf Emotionale Erschöpfung Sinkende Entscheidungsfähigkeit Was früher als „Burnout-Risiko“ galt, ist heute bei vielen ein Dauerzustand – selbst bei motivierten, reflektierten Menschen. 2. Was wir als Menschen jetzt brauchen – neuropsychologisch betrachtet Die gute Nachricht: Unser Gehirn ist plastisch – es kann sich auch an neue Umstände anpassen. Doch dafür braucht es: Verlässlichkeit und Orientierung – auch kleine Rituale oder klare Kommunikation im Team können Wunder wirken. Emotionale Sicherheit – Räume, in denen man auch mal sagen darf, dass etwas zu viel ist. Sinn und Verbindung – wer versteht, wofür er arbeitet und sich mit anderen verbunden fühlt, bleibt resilienter. 3. Was wir im Arbeitsalltag konkret tun können – als Führungskraft und als Teammitglied Führungskräfte: Sei kein „Fels in der Brandung“, sondern ein Kompass in Bewegung. Sprich über Unsicherheiten und lade andere dazu ein, gemeinsam Klarheit zu schaffen. Sorge für psychologische Sicherheit – nicht nur durch Worte, sondern durch echtes Zuhören. Reduziere Komplexität: Weniger Tools, klarere Prioritäten, regelmäßige Check-ins. Teams und Mitarbeitende: Sprich aus, was dich bewegt – Transparenz schafft Verbindung. Schaffe eigene kleine Routinen, die dir Struktur geben. Erkenne an, dass wir alle individuell unterschiedlich mit dieser Welt umgehen – mehr Mitgefühl, weniger Bewertung. Fazit: Halt entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch Verbindung In einer Welt, die sich immer schneller verändert, ist unser Bedürfnis nach Halt, Sinn und Miteinander größer denn je. Unternehmen und Teams, die das erkennen, schaffen nicht nur gesündere Arbeitsplätze – sie werden auch die sein, die in der BANI-Welt bestehen können. Aha für heute: Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich überfordert zu fühlen – sondern ein Signal, dass unser System Schutz braucht. Und wir können gemeinsam dafür sorgen, dass genau dieser Schutz wieder Teil des Alltags wird.

Es gibt Momente im Leben, da funktioniert man einfach nur noch. Man erledigt Dinge. Man übernimmt Verantwortung. Man hält durch. Und irgendwann merkt man: Ich bin immer für alle da – aber nicht mehr bei mir selbst. So ein Moment war mein Wendepunkt. Ich hatte viele Rollen, viel Verantwortung, viele Aufgaben – aber wenig Raum für mich. Ich fühlte mich leer und gleichzeitig voll. Voll mit Erwartungen, Mustern, innerem Druck. Und ich wusste: So geht es nicht weiter. Selbstcoaching war mein Einstieg. Kein Trend. Eine Entscheidung. Ich begann, mir Fragen zu stellen: Was brauche ich gerade? Was will ich wirklich? Was trage ich schon zu lange mit mir herum? Ich habe reflektiert, sortiert, geschwiegen, geschrieben. Ich habe mich selbst wieder kennengelernt. Nicht immer bequem. Aber ehrlich. Später kam professionelle Begleitung dazu – Coaching, Supervision, systemische Arbeit. Und genau das war der Weg, der mich zurück zu mir geführt hat. Warum Coaching für Frauen so kraftvoll ist? Viele Frauen haben gelernt, stark zu sein – für andere. Doch oft fehlt die Erlaubnis, stark für sich selbst zu sein. Veränderung beginnt dort, wo wir Verantwortung übernehmen – für unser Denken, Fühlen, Handeln. Coaching ist kein Zeichen von Schwäche. Coaching ist eine Einladung zur Klarheit. Eine Entscheidung für sich selbst. Eine Investition in das, was sonst im Alltag untergeht: Du selbst. Coaching heißt nicht: Ich bin kaputt und muss repariert werden. Sondern: 🧭 Ich will verstehen, was in mir wirkt. 🌿 Ich will meine Muster erkennen und neue Wege wählen. 💬 Ich will meine innere Stimme wieder hören – nicht nur funktionieren. Was ich heute weitergebe: Ich bin systemischer Coach, Verhaltenstherapeutin, zertifizierte Mediatorin und Potenzialentfalterin – aber vor allem bin ich eine Frau, die diesen Weg selbst gegangen ist. Ich arbeite mit Frauen, die den Mut haben, sich selbst wieder zu begegnen. Mit Menschen, die ihre Lebensfragen nicht länger verdrängen wollen. Mit all denen, die spüren: „Da ist mehr in mir – ich habe es nur lange nicht gefragt.“ **Coaching ist kein Zaubertrick. Aber es ist der Anfang von etwas echtem.** Wenn du bereit bist, dir selbst zuzuhören, deine Themen zu sortieren und nicht länger zu warten – dann begleite ich dich gern. Du bist dein wichtigstes Tool. Lerne, es zu nutzen. 📩 Mehr Informationen und Angebote findest du auf dieser Seite. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme Angela-Maria Meyer

Du hast beruflich einiges erreicht. Projekte erfolgreich abgeschlossen. Anerkennung von außen. Vielleicht sogar Führungsverantwortung. Und trotzdem begleitet dich ein hartnäckiges Gefühl: „Du merkst irgendwann, dass du eigentlich gar nichts kannst.“ Wenn dir das bekannt vorkommt, bist du damit nicht allein – und wahrscheinlich mitten im Erleben des Impostor-Syndroms.

Veränderung ist das neue Normal. In meiner Arbeit mit Teams, Führungskräften und Organisationen begegnet mir oft eine Gemeinsamkeit: Die äußere Veränderung ist groß – aber die innere Verbindung fehlt. Denn Veränderung gelingt nur dann nachhaltig, wenn Menschen sich sicher fühlen – nicht im Außen, sondern in sich selbst. Was dich stärkt, ist kein Zufall. Es sind bewusste Entscheidungen: Innehalten statt Übersteuern Du musst nicht auf jede Veränderung sofort reagieren. Stärke zeigt sich auch im Warten. Klarheit über deine Werte Wer sich an dem orientiert, was wirklich zählt, bleibt auch im Wandel auf Kurs Verbindung statt Vergleich Vergleichen schwächt. Verbindung – zu dir selbst und zu anderen – stärkt. Raum für Emotionen Wandel löst Unsicherheit aus. Gefühle sind kein Zeichen von Schwäche – sondern von Tiefe. Selbstcoaching als Anker Sich selbst zu reflektieren, sich Fragen zu stellen und auf Antworten zu lauschen – das ist gelebte Selbstverantwortung. Veränderung braucht dich – nicht perfekt, aber präsent. Statt dich im Wandel zu verlieren, kannst du lernen, dich selbst zu halten. Was nährt deine Klarheit im Moment der Unsicherheit? Was gibt dir Richtung, wenn außen alles in Bewegung ist? Wenn du magst, nimm dir heute einen Moment: Was raubt dir gerade Kraft? Was könntest du dir heute geben, um dich selbst zu stärken? „Selbstcoaching ist keine Pause. Es ist eine bewusste Rückkehr zur eigenen Wirksamkeit.“

„𝙈𝙖𝙣𝙘𝙝𝙢𝙖𝙡 𝙗𝙚𝙜𝙞𝙣𝙣𝙩 𝙑𝙚𝙧ä𝙣𝙙𝙚𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙢𝙞𝙩 𝙙𝙚𝙢 𝙈𝙪𝙩, 𝙙𝙞𝙧 𝙨𝙚𝙡𝙗𝙨𝙩 𝙯𝙪𝙯𝙪𝙝ö𝙧𝙚𝙣 – 𝙤𝙝𝙣𝙚 𝙨𝙤𝙛𝙤𝙧𝙩 𝙯𝙪 𝙪𝙧𝙩𝙚𝙞𝙡𝙚𝙣.“ Ein Satz, den ich mir selbst immer wieder bewusst mache. Gerade dann, wenn außen viel in Bewegung ist – neue Anforderungen, Rollen, Erwartungen. Was mich in solchen Momenten trägt, ist nicht Kontrolle. Es ist Klarheit in mir. In der Arbeitswelt reden wir sehr oft über Veränderungen in Prozessen, Tools, Organisation oder Teams. 𝗗𝗼𝗰𝗵 𝗱𝗶𝗲 𝗲𝗻𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻𝗱𝘀𝘁𝗲 𝗩𝗲𝗿ä𝗻𝗱𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝘁 𝗮𝗻 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗺 𝗿𝘂𝗵𝗶𝗴𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗢𝗿𝘁 – 𝗯𝗲𝗶 𝘂𝗻𝘀 𝘀𝗲𝗹𝗯𝘀𝘁. Denn wer nicht lernt, sich ehrlich zuzuhören, läuft Gefahr, nur zu reagieren statt bewusst zu gestalten. Viele versuchen, Wandel im Außen zu kontrollieren, bevor sie ihn im Inneren verstanden haben. 𝗜𝗻𝗻𝗲𝗵𝗮𝗹𝘁𝗲𝗻 𝗶𝘀𝘁 𝗸𝗲𝗶𝗻 𝗥ü𝗰𝗸𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝘁𝘁. 𝗘𝘀 𝗶𝘀𝘁 𝗲𝗶𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇. Denn wer sich selbst gut führt, trifft Entscheidungen klarer, begegnet Widerständen souveräner – und bleibt handlungsfähig, auch wenn der Weg noch unklar ist. 𝗦𝗲𝗹𝗯𝘀𝘁𝗿𝗲𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀𝘁 𝗸𝗲𝗶𝗻 „𝗡𝗶𝗰𝗲-𝘁𝗼-𝗵𝗮𝘃𝗲“ 𝗳ü𝗿 𝗜𝗱𝗲𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 – 𝘀𝗶𝗲 𝗶𝘀𝘁 𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗙ü𝗵𝗿𝘂𝗻𝗴𝘀𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁ä𝘁. Keine Pause – sondern der Anfang echter Veränderung. Gerade im Businesskontext bringt sie enorme Vorteile: - klarere Kommunikation - stärkere Resilienz - mehr Entscheidungssicherheit - echte Wirksamkeit Ich begleite seit Jahren mich selbst :-) und Menschen in Coachings, Seminaren oder Trainings. Immer wieder zeigt sich: 👉 Wer lernt, sich selbst zuzuhören, gewinnt Klarheit. 👉 Wer sich selbst versteht, führt besser – sich und andere. 𝗩𝗲𝗿ä𝗻𝗱𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗯𝗿𝗮𝘂𝗰𝗵𝘁 𝗸𝗲𝗶𝗻𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘂𝘁𝗲𝗻 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗮𝘂𝘀. Sie braucht innere Stimmigkeit – und den Mut, bei sich selbst anzufangen. 𝙒𝙖𝙨 𝙝𝙞𝙡𝙛𝙩 𝙙𝙞𝙧, 𝙞𝙣𝙣𝙚𝙯𝙪𝙝𝙖𝙡𝙩𝙚𝙣 𝙪𝙣𝙙 𝙙𝙞𝙘𝙝 𝙬𝙞𝙚𝙙𝙚𝙧 𝙢𝙞𝙩 𝙙𝙞𝙧 𝙯𝙪 𝙫𝙚𝙧𝙗𝙞𝙣𝙙𝙚𝙣? Tipp: Im Downloadbereich findest du Fragen zur Selbstreflexion.

Vielfalt gilt heute als strategischer Erfolgsfaktor. Doch ein Aspekt wird oft übersehen: Neurodiversität – die natürliche Bandbreite neurologischer Unterschiede wie z.B. ADHS, Autismus, Legasthenie oder Hochsensibilität. Diese Unterschiede sind keine Defizite, sondern Ausdruck menschlicher Vielfalt mit großem Potenzial. Mehr als ein Buzzword Der Begriff wurde in den 1990er-Jahren von Judy Singer geprägt. Er steht für die Anerkennung neurologischer Unterschiede als Teil der menschlichen Diversität – nicht als Störung. Was bedeutet das im Arbeitskontext Neurodivergente Menschen bringen besondere Stärken mit – etwa kreative Denkansätze, hohes Detailbewusstsein oder Mustererkennung. Oft stoßen sie jedoch auf Missverständnisse oder starre Strukturen, die ihre Entfaltung behindern. Warum das alle betrifft Unsere Arbeitswelt ist dynamisch, vielschichtig – und braucht neue Perspektiven. Kognitive Vielfalt ergänzt kulturelle und geschlechtliche Diversität. Sie ermöglicht Innovation, fördert Resilienz und verbessert Prozesse. Doch das funktioniert nur, wenn wir folgende Fragen mitdenken: Wie kommunizieren wir wertschätzend mit Menschen, die anders denken -„anders ticken" als wir? Wo ist Flexibilität nötig – bei Strukturen, Arbeitsweisen, Erwartungen oder Kommunikation? Wie beurteilen wir Leistung so, dass unterschiedliche Potenziale sichtbar werden? Mein Blick aus dem Beratungsalltag: In meiner Arbeit mit Führungskräften, Teams und Einzelpersonen erlebe ich es immer wieder, wenn neurodivergente Menschen nicht ständig „funktionieren“ oder sich "anpassen" müssen, sondern mit ihren Stärken eingebunden werden, entsteht ein echter Mehrwert – für alle Beteiligten. „Menschen, die anders denken, fühlen, lernen und die Welt wahrnehmen, sind Potenziale – keine Probleme. Und diese Potenziale sollten wir nicht ungenutzt lassen.“ Mein Fazit als Hochsensible: Neurodiversität ist kein Trend, sondern Realität. Wer sie versteht, integriert und wertschätzt, schafft Arbeitswelten, die resilient, zukunftsfähig und menschlich sind – und stärkt dabei den Menschen im Zentrum. Wenn dich das Thema interessiert, dann kontaktiere mich gerne. Kontakt aufnehmen

Ich erinnere mich an Situationen, in denen ich das "Richtige" gemacht habe – zumindest nach außen. Die Entscheidung war erfolgreich, das Feedback positiv. Und doch war da diese leise Stimme in mir: „War das wirklich DEINS?“ Was Menschen langfristig wirklich trägt, ist ein innerer Zustand von Stimmigkeit. Wir kennen es alle in unterschiedlichsten Situationen: Wir arbeiten auf ein Ziel hin, geben unser Bestes, erreichen es – und trotzdem bleibt da manchmal Leere. Warum? Weil wir unterwegs unsere innere Stimme ignoriert haben. Weil wir getan haben, was „richtig“ erschien, aber für uns nicht stimmte. Echt zu leben heißt: Entscheidungen nicht nur aus Vernunft, sondern auch aus Wahrheit zu treffen. Nicht alles mitzuspielen, nur weil es erwartet wird. Den eigenen Antrieb zu kennen – unabhängig von Applaus oder Likes. Im Business ist das mehr als „nice to have“. Es ist essenziell. Menschen folgen nicht Rollen – sie folgen Echtheit. Teams vertrauen nicht glatten Phrasen – sondern erlebter Klarheit. Und wer sich selbst führen kann, führt auch andere bewusster. Kleine Entscheidungs-Reflexion: 📌 Wie würdest du heute entscheiden, wenn du niemandem etwas beweisen müsstest – außer dir selbst? oder 👉 Was würdest du tun, wenn dir der Applaus egal wäre – aber du dir selbst wichtig wärst? Ein ehrlicher Gedanke, der Türen öffnen kann. Vielleicht nicht sofort im Außen. Aber ganz sicher in dir.

Ein Satz, den ich oft höre. Und meistens von Menschen, die am meisten vom Coaching profitieren würden. Denn Coaching ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Selbstverantwortung. Es geht nicht darum, ob du funktionierst – sondern ob du wirklich dein Potenzial ausschöpfst. Warum sagen so viele, dass sie „kein Coaching brauchen“? Missverständnis: Viele verwechseln Coaching mit Therapie. Dabei ist Coaching zukunftsorientiert – ein Raum für Reflexion, Entwicklung und strategische Klarheit. Schutzmechanismus: „Ich bin o.k.“ schützt uns davor, hinzuschauen – auf Zweifel, Unsicherheiten oder Unerfülltes. Alte Glaubenssätze: Viele haben verinnerlicht: „So wie ich bin, reicht’s doch.“ Oder schlimmer: „Ich darf nicht mehr wollen.“ Und genau das ist der blinde Fleck: 👉 Wir erlauben uns oft gar nicht, zu denken, dass da mehr in uns steckt. Warum? Weil mehr Potenzial auch mehr Verantwortung bedeutet. Und vielleicht Veränderung. Coaching ist kein Pflaster – es ist ein Spiegel. Ein Coach zeigt dir nicht nur, wo du stehst, sondern stellt die Frage: „Was wäre möglich, wenn du dir erlaubst, größer zu denken?“ „Was steckt in dir – hinter dem Funktionieren, dem Angepasstsein, der Selbstbegrenzung?“ Und Selbstcoaching? Ein wichtiger Baustein – tägliche Reflexion, Journaling, Achtsamkeit. Du kannst dich allerdings selbst nur "schwer" aus deiner Komfortzone holen. Dafür brauchst du jemanden, der dich sieht, spiegelt, konfrontiert. Coaching schafft Perspektivwechsel – öffnet Räume entfaltet Potenziale, die du allein nicht betreten oder entdecken würdest. Mein Buch Du hast 1000 Möglichkeiten zu wachsen begleitet dich mit inspirierenden Geschichten und Methoden. Dazu biete ich verschiedene Seminare online und in Wegberg an. Schau rein - und ich freue mich darauf, dich so auch persönliche kennenzulernen. P.S. Mit der EULE-Karte bekommst du ein einfaches Tool für deinen Alltag – Im Downloadbereich!

Veränderung ist für viele Organisationen zum Dauerzustand geworden. Neue Strukturen, neue Tools, neue Erwartungen – der Wandel ist allgegenwärtig. Und mittendrin: die Führungskräfte. In dieser Dynamik wird häufig ein Fehler gemacht: Es wird davon ausgegangen, dass Veränderung planbar, steuerbar, sogar „managbar“ ist – wenn die richtigen Schritte befolgt werden. Aber: Veränderung ist kein Plan. Veränderung ist ein menschlicher Prozess. „Menschen folgen keinem Projektplan – sie folgen Menschen.“ Diese Erkenntnis hat sich bei mir über Jahre hinweg immer wieder bestätigt. Was ich damit meine? 👉 Menschen folgen dem, was sie spüren – nicht nur dem, was sie hören. Sie folgen einer Führungskraft, wenn: sie das Gefühl haben, dass jemand wirklich präsent ist ihre Fragen und Sorgen ernst genommen werden. Kommunikation nicht nur aus Information, sondern auch aus Verbindung besteht. jemand den Mut hat, nicht alles zu wissen, aber Haltung zu zeigen. In Veränderung brauchen Teams keine Helden – sie brauchen Menschen mit Klarheit, Offenheit und Empathie. Was können Führungskräfte konkret tun? 🗣 Klar sprechen, auch wenn es unklar ist. Es geht nicht um Antworten, sondern um Orientierung. 👂 Zuhören – nicht nur rational, sondern emotional. Was bewegt mein Team gerade wirklich? 🧭 Haltung zeigen. Werte, Grenzen, Zuversicht – Menschen merken schnell, ob wir das, was wir sagen, auch wirklich leben. 👥 Beziehung pflegen. Führung ist nicht „über“ Menschen, sondern mit Menschen. Fazit Führung im Wandel ist kein Job für perfekte Menschen – sondern für authentische Persönlichkeiten, die bereit sind, sich zu zeigen. Nicht mit Lösungen, sondern mit einem echten Willen zum Dialog. Denn am Ende entscheidet nicht d er Plan über den Erfolg der Veränderung. Sondern die Beziehung.

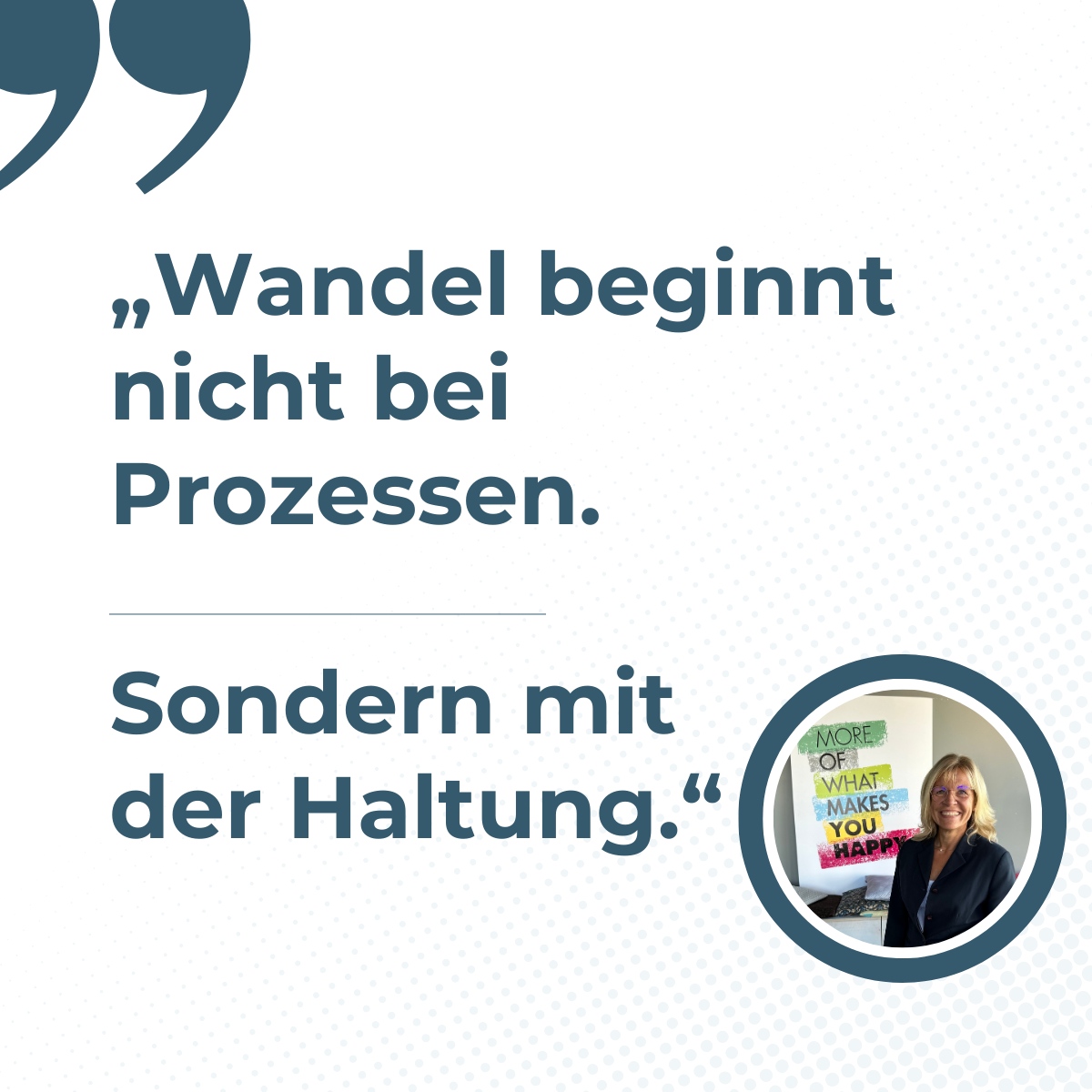

Veränderung ist allgegenwärtig – ob durch technologische Entwicklungen, neue Marktbedingungen oder interne Transformationen. In all diesen Prozessen kommt Führungskräften eine zentrale Rolle zu. Doch was bedeutet es eigentlich, gut zu führen, wenn sich alles verändert? Ich erlebe in meiner Arbeit immer wieder, wie anspruchsvoll diese Aufgabe ist. Veränderung zu gestalten heißt nicht nur, Entscheidungen zu treffen und Prozesse zu begleiten – es bedeutet vor allem, Menschen mitzunehmen. Die Herausforderung: Führen im Spannungsfeld Führungskräfte stehen im Change oft im Spannungsfeld: zwischen strategischer Klarheit und menschlicher Unsicherheit, zwischen „Vorgabe von oben“ und dem Bedürfnis nach Beteiligung, zwischen dem eigenen Rollenverständnis und dem ganz normalen menschlichen Zweifel. Dazu kommt: Auch als Führungskraft ist man Betroffener vom Wandel. Man ist nicht nur Gestalter:in, sondern oft ebenso Suchend. „In Veränderungsprozessen merke ich immer wieder, wie herausfordernd es ist, Orientierung zu geben und gleichzeitig Unsicherheit auszuhalten – für andere und auch für mich selbst.“ Was hilft in der Praxis? Aus meiner Erfahrung gibt es einige Prinzipien, die Orientierung geben – keine Patentrezepte, aber wichtige Leitlinien: Klar kommunizieren. Auch wenn noch nicht alles feststeht – Offenheit schafft Vertrauen. Menschen einbinden. Beteiligung ist kein Selbstzweck, sondern der Schlüssel zur echten Veränderungsbereitschaft. Zuhören. Nicht alles muss sofort gelöst werden. Aber alles darf gesagt werden. Eigene Haltung klären. Was bedeutet Change für mich selbst – als Mensch und als Führungskraft? Fazit: Change beginnt bei Haltung Veränderung ist kein rein technischer Prozess. Sie ist zutiefst menschlich. Deshalb braucht Change keine perfekten Antworten – sondern Führung mit Haltung. „ Wandel beginnt nicht bei Prozessen. Sondern mit der Haltung.“ Wenn Führung gelingt, schafft sie Räume – für Dialog, für Entwicklung, für neue Wege. Genau dort entsteht echte Veränderung. Wir unterstützen Führungskräfte und Teams dabei, ihren Weg im Wandel zu finden.

Jeder Mensch trägt sie in sich – bewusste und unbewusste Überzeugungen , die unser Denken, Fühlen und Handeln lenken: Glaubenssätze. Sie prägen, wie wir die Welt sehen, wie wir über uns selbst denken – und letztlich, welches Maß an Potenzial wir ausschöpfen. Doch was genau sind Glaubenssätze? Welche Auswirkungen haben sie auf unsere persönliche und berufliche Entwicklung? Und wie gelingt es, hemmende Überzeugungen zu erkennen und zu transformieren? Was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind tief verankerte Annahmen über uns selbst, andere Menschen oder das Leben. Sie entstehen oft in der Kindheit, durch Erfahrungen, Vorbilder oder wiederholte Botschaften aus unserem Umfeld. Beispiele: „Ich bin nicht gut genug.“ „Erfolg muss man sich hart verdienen.“ „Ich darf keine Fehler machen.“ „Ich bin nicht kreativ.“ Solche Sätze wirken wie ein inneres Betriebssystem – meist unbemerkt, aber äußerst wirksam. Sie beeinflussen Entscheidungen, Beziehungen, Karrierewege und Selbstwertgefühl. Die unsichtbare Grenze: Wie Glaubenssätze Potenzial begrenzen Stell dir dein Potenzial wie einen Raum voller Möglichkeiten vor. Deine Glaubenssätze entscheiden, ob du die Tür zu diesem Raum öffnest – oder sie geschlossen hältst. Ein limitierender Glaubenssatz wirkt wie eine mentale Schranke: Wer glaubt, nicht führen zu können, wird Führungsaufgaben meiden. Wer überzeugt ist, kein Talent zu haben, wird Chancen auf Wachstum nicht nutzen. Die Folge: Talente bleiben ungenutzt, Chancen unentdeckt, Träume unerfüllt. Der erste Schritt: Bewusstheit schaffen Der Schlüssel zur Veränderung liegt in der Selbstreflexion. Stelle dir regelmäßig folgende Fragen: Welche Sätze wiederholen sich in meinem inneren Dialog? Wo in meinem Leben stoße ich immer wieder an dieselben Grenzen? Wo sabotiere ich mich vielleicht selbst – aus Angst zu scheitern oder nicht zu genügen? Das bewusste Erkennen eines Glaubenssatzes ist der erste Schritt zur Veränderung. Transformation: Vom hinderlichen zum stärkenden Glaubenssatz Ein Glaubenssatz lässt sich nicht einfach löschen – aber neu bewerten und umwandeln: Identifizieren: Welcher Glaubenssatz begrenzt mich gerade? Hinterfragen: Ist dieser Satz wirklich wahr? Woher stammt er? Dient er mir noch? Neu formulieren: Was wäre ein kraftvoller, unterstützender Satz? Aus „Ich darf keine Fehler machen“ wird: „Fehler sind Teil meines Wachstums.“ Aus „Ich bin nicht kreativ“ wird: „Ich entdecke täglich neue kreative Fähigkeiten in mir.“ Regelmäßiges Wiederholen, Visualisierungen oder Arbeit mit einem Coach können diesen Prozess vertiefen. Fazit: Wahres Potenzial beginnt im Inneren Unsere Glaubenssätze formen unser Selbstbild – und unser Selbstbild formt unser Leben. Wer beginnt, hinderliche Überzeugungen zu hinterfragen und neue innere Überzeugungen zu etablieren, öffnet die Tür zur echten Potenzialentfaltung. Wir begleiten Menschen und Organisationen dabei, diese Tür bewusst zu durchschreiten. Mit systemischer Klarheit, wertschätzender Reflexion und praxisnahen Tools schaffen wir Räume für nachhaltige Entwicklung – von innen nach außen. Du möchtest deine inneren Überzeugungen auf ein neues Level heben? Kontaktiere uns für ein unverbindliches Erstgespräch. Gemeinsam entfalten wir dein Potenzial.

Thinking Environment – Wie gutes Denken beginnt Wann hast du das letzte Mal in Ruhe und Tiefe gedacht ? Nicht reagiert, nicht schnell geantwortet – sondern wirklich gedacht? In unserer Arbeitsrealität ist das selten geworden. Meetings sind oft voll, Entscheidungen müssen schnell getroffen werden – und echtes Zuhören ist eher die Ausnahme als die Regel. Dabei liegt genau hier der Schlüssel für bessere Kommunikation, klügere Entscheidungen und eine Führungskultur, die Menschen wachsen lässt. 🎯 Thinking Environment – ein Konzept von Nancy Kline – stellt eine einfache, aber radikale These auf: „The quality of your attention determines the quality of other people’s thinking.“ Was wäre, wenn wir nicht mehr darauf warten würden, endlich selbst sprechen zu dürfen – sondern zuhören würden, um das Denken anderer wirklich zu ermöglichen? Die 10 Komponenten eines Thinking Environment sind keine Techniken, sondern Haltungen: Aufmerksamkeit – ungeteilte Präsenz, ohne Unterbrechung Gleichheit – jede Stimme zählt, unabhängig von Hierarchie Ermutigung – Denkfreude statt Denkhemmung Wertschätzung – mehr Fokus auf das, was gut läuft Information – nur wer alles weiß, kann wirklich denken … und fünf weitere Elemente, die gemeinsam einen Raum für Klarheit, Mut und neue Ideen schaffen In meinen Workshops und Impulsen erlebe ich immer wieder: Sobald Menschen sich gesehen, gehört und nicht bewertet fühlen, verändert sich ihr Denken. Sie werden mutiger, lösungsorientierter – und oft auch freundlicher mit sich selbst. Thinking Pairs ist sehr wirkungsvoll: ➡ In Denkpaaren denkt jede:r fünf Minuten ➡ Ohne Kommentare, ohne Tipps – nur gehalten durch echte Präsenz des Gegenübers ➡ Und am Ende standen Gedanken, die vorher nicht gedacht wurden. 💡 Mein Fazit: Wer Teams, Führung oder Transformation gestalten will, braucht keine lauteren Stimmen – sondern tiefere Denkprozesse. Und dafür braucht es Räume. Zuhören. Und Haltung. Im Downloadbereich gibt es die Thinking Pairs zum Download